100000

Domaines

Harvested

Provided by

Type of resources

Available actions

Topics

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

Niveaux annuels des polluants Dioxyde d'azote NO2, particules en suspension PM10 et des particules fines PM2.5 issus de la modélisation du territoire du PPA de Montpellier en 2020

-

L’atlas des paysages permet de dresser l’état des lieux des paysages départementaux et régionaux ainsi que les dynamiques qui les transforment, sous la forme d’un document de référence, destiné à l’ensemble des acteurs de l’aménagement. La maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité locale (les conseils généraux), les CAUE ou l’Etat. Les atlas listent et cartographient des familles paysagères, portions de territoire offrant une homogénéité du paysage à l’échelle utilisée (en général 1 : 100000) qui regroupent des unités paysagères en fonction de leurs proximités géographiques mais également de territoire. Les points suivants doivent figurer dans l’atlas : -Identification des unités paysagères -Mise en évidence des représentations sociales et culturelles du paysage (peinture, littérature, …) -Évaluation des dynamiques et des enjeux du paysage

-

Les Lézards des Pyrénées sont des petits lézards rupicoles endémiques de l’étage alpin des Pyrénées centrales (France, Espagne et Andorre). Le nom « Lézards des Pyrénées » est utilisé pour désigner 3 espèces du genre Iberolacerta (Arribas, 1997 ): Iberolacerta bonnali, Iberolacerta aranica et Iberolacerta aurelioi. Ces trois espèces possèdent deux particularités majeures : - Elles n’existent que dans les Pyrénées et leur aire de répartition mondiale est donc extrêmement restreinte. - Elles ne sont présentes qu’en montagne de haute altitude, à partir de 1 500 mètres et plus généralement au-dessus de 2 000 mètres. Ces lézards occupent principalement l’étage alpin, on peut les rencontrer jusqu’à 3 000 mètres d’altitude au sein d’affleurements ou d’éboulis rocheux plus ou moins végétalisés. Dans le contexte actuel du changement climatique, le maintien de la ceinture alpine des Pyrénées est incertain à moyen terme, et les espèces qui lui sont liées apparaissent toutes très vulnérables. De ce fait, les Lézards des Pyrénées se trouvent en situation d’insularité continentale, c’est-à-dire qu’ils sont isolés en altitude sur les reliefs pyrénéens. Ces trois espèces sont également vulnérables aux phénomènes d’anthropisation des espaces alpins (implantation de station de sport d’hiver, construction de route et parking, construction d’ouvrage hydroélectrique…). L’intensification de ces facteurs devrait générer une remontée rapide des étages de végétations et une diminution du domaine alpin. Certaines populations sont déjà isolées au sommet de massifs peu élevés, présentant peu de domaine alpin, et devraient rapidement s’éteindre. Pour ces raisons, les Lézards des Pyrénées figurent dans la « Liste rouge des espèces menacées » établie par l’UICN et leur avenir apparaissant précaire. Pour plus d’information sur cette espèce, voici le lien vers le PNA 2013-2017 et le cahier technique à destination des gestionnaires et aménageurs, réalisé par l’association Nature Midi Pyrénées : http://naturemp.org/IMG/pdf/-160.pdf http://www.naturemp.org/IMG/pdf/-61.pdf

-

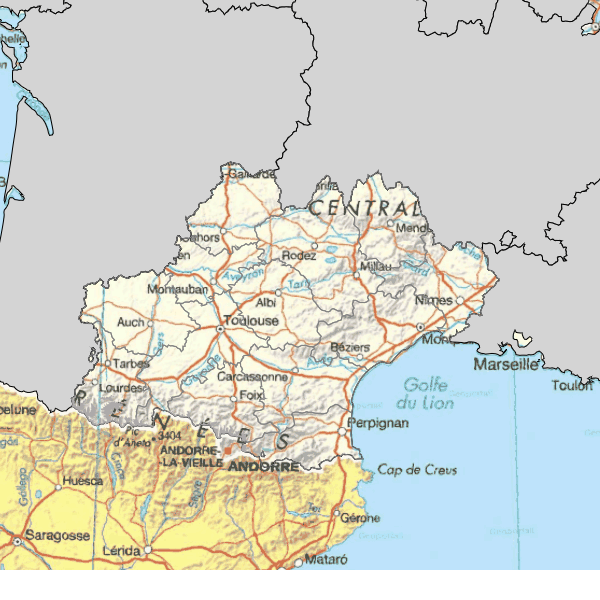

Départements à petite échelle (GEOFLA 2016) en Occitanie

-

Fond cartographique IGN de la Guadeloupe au 1/100000ème

-

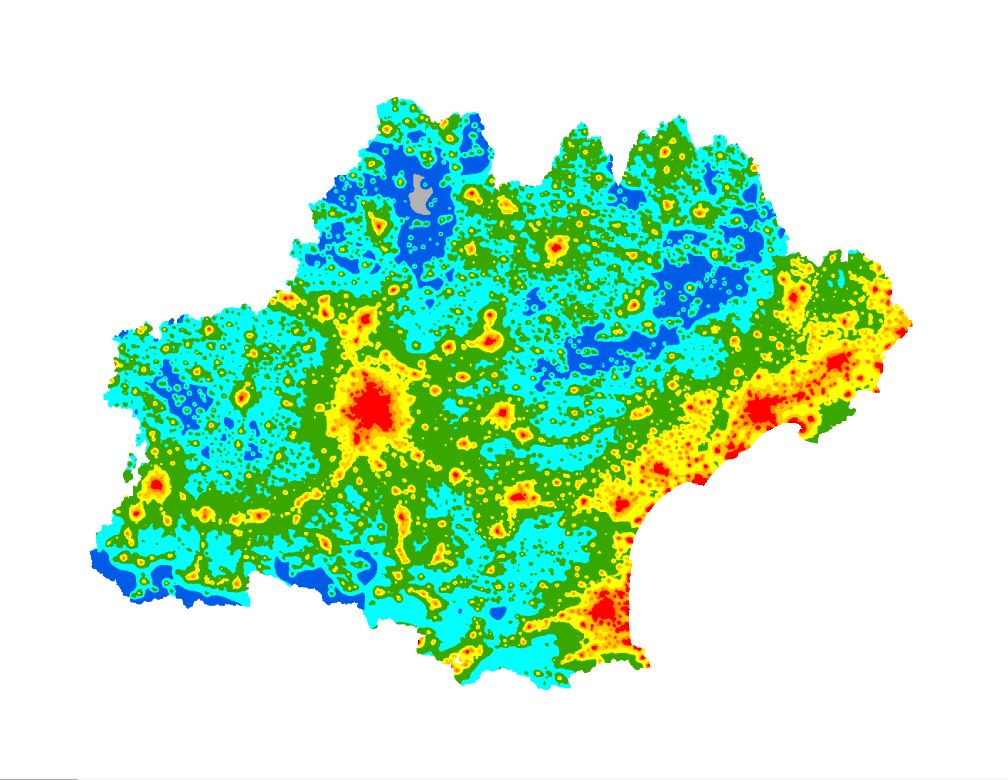

Ce jeu de données présente les données de modélisation de la pollution lumineuse en Occitanie, elles sont issues de l’étude "Production d'une cartographie de la pollution lumineuse sur la Région Occitanie" conduite par la Région Occitanie avec l’appui des bureaux d’études La Telescop et DarkSkyLab. Le terme de « pollution lumineuse » désigne la présence nocturne anormale ou gênante de lumière artificielle. Partie intégrante de notre quotidien cette pollution est souvent oubliée Elle implique pourtant de nombreux effets négatifs, sur les plans économique, sanitaire, et sur la biodiversité. Première Région à s’engager dans l’identification d’une trame noire, l’Occitanie souhaite par le biais de l’étude "Production d'une cartographie de la pollution lumineuse en Occitanie" sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux dans la prise en compte des impacts de l’éclairage public tant sur la biodiversité que sur la santé humaine. Cette étude s’appuie sur : - L’identification cartographique de la pollution lumineuse d’une part (échelle 1/100 000ème identique à celle des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE)) grâce à l’acquisition de données satellitaires mais aussi de l’utilisation des données locales - D’autre part l’identification de la « trame noire » du territoire, c’est-à-dire d’un réseau écologique propice à l’épanouissement de la biodiversité nocturne, à préserver et à conforter - Les expériences pilotes des parcs naturels Pour plus de précision concernant ce jeu de données, vous pouvez vous référer au guide méthodologique présent dans les ressources.

-

Les Plans Nationaux d’Actions pour les espèces menacées constituent une des politiques mises en place par le Ministère en charge de l’Environnement pour essayer de stopper l’érosion de la biodiversité. Ils sont codifiés à l’article L.414-9 du code de l’environnement : « Des plans nationaux d'actions pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie. Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale. Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article » Le PNA Faucon Crécerellette, coordonné au niveau national par la DREAL Occitanie est confié pour son animation et sa mise en œuvre technique générale à la LPO Nationale (avec des relais départementaux par la LPO Occitanie DT34, DT11, le GOR (66) et le COGard (30) en Occitanie pour le suivi des colonies de reproduction (plus LPO Occitanie DT 81 et 12, Nature Aveyron et LPO Grands-Causses, ainsi que le PN des Cévennes… pour les dortoirs post-nuptiaux). Par ailleurs le Faucon crécerellette est une espèce protégée-au niveau national et comme telle, en vertu de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (article 3): «I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : ― la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; ― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; ― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée. II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. » Les zonages ci-après correspondent donc à une délimitation géographique partielle (c. à. d. en l'état des connaissances actuelles) des espaces physiques et biologiques cités à la définition du point II, pour cette espèce sur notre territoire national. http://rapaces.lpo.fr/faucon-crecerellette Le PNA Faucon Crécerellette produit, dans le cadre du porter à connaissance, un outil cartographique adapté à la biologie de l'espèce ciblant les zones actuellement occupées où le maintien de la qualité des sites est indispensable. Ceci dans le but de contribuer à l'aide à la décision pour les projets d'aménagement du territoire. Son objectif est de faire connaître les territoires indispensables au maintien de la population française du Faucon Crécerellette, afin qu'il soit pris en compte dès l'amont des projets, plans ou programmes. Le Faucon Crécerellette, oiseau grégaire et migrateur, est présent principalement 7 mois en France (mars à septembre). Il est à noter que cette espèce, peu farouche vis à vis de l’homme et ses installations, est par contre extrêmement sensible à la mortalité éolienne, sans solution de réduction efficace à ce jour, d’où la nécessité d’éviter strictement l’implantation de parcs éoliens dans ces DV, comme le recommande le nouveau PNA FC 2021-2030. Les zonages présentés se limitent : : 1. aux domaines vitaux des colonies en période de reproduction : (occupées principalement de début mars à fin juillet), les couples nicheurs de Faucons Crécerellette choisissent parfois de pondre dans des cavités naturelles le plus souvent rocheuses mais s'installent le plus souvent en Occitanie (ex-Languedoc) dans des bâtiments sous les tuiles ou dans des trous de murs, qu'ils soient abandonnées ou occupés par l'homme. Ils peuvent aussi adopter des nichoirs mis à leur disposition sur des bâtiments ou des poteaux voire nicher au sol dans des tas de pierres, spécifiquement en Crau. A l'heure actuelle il y a 3 ensembles de colonies de reproduction principaux en France : l'un dans la Crau (PACA), redécouvert en 1983, l'autre dans le Centre-Hérault, découvert en 2002, et le dernier dans la basse Vallée Audois, le seul issu d'une réintroduction à partir de 2005, après des installations spontanées de couples isolés en 2003-2004. Récemment, ces noyaux principaux ont fortement évolués, notamment en Occitanie et ont généré en outre quelques installations temporaires dans le Gard et l'Aude. Chaque « ensemble » est en fait constituée de plusieurs sites ou colonies distinctes qui peuvent être éloignés de plusieurs kms, voire de plus d'une dizaine de kms mais forment une même sous-population en interaction sociale forte. Des échanges entre différentes sous-populations éloignées ont également lieu, mais on peut considérer qu'au-delà de plusieurs dizaines de kms on a affaire à des sous-populations différentes. Après une quasi disparition de France au début des années 1980, le Faucon crécerellette, relégué alors à la Crau, à d'abord augmenté lentement ses effectifs dans la décennie 1990, puis de façon plus marquée dans les années 2000 pour enfin croître rapidement jusqu’à 2011. Entre 2011 et 2015 dans le cadre du second PNA de l’espèce, un coup de frein marqué à la croissance globale des effectifs de la population est apparu puisqu’elle n’a été que de 0,56 % entre ces deux dates contre 21 % dans la période antérieure. Ce ralentissement (surtout marqué en Crau) était probablement lié en majorité à des conditions d’hivernage moins bonne puisqu’il étaitaussi noté en Espagne. Depuis 2016 et surtout 2019 la croissance est repartie globalement à nouveau en France, contrastant avec un déclin fort et continu en Espagne (< 50 % depuis 2012). De nouvelles colonisations d'espaces vont sans doute se poursuivre dans les années à venir, notamment entre population d’Aude et d’Hérault qui pourraient fusionner à terme. L’expansion à l’ouest de Narbonne d’abord très lente semble également s’accélérer. En PACA, les effectifs se sont reconstitués au niveau de 2014, toujours au sein même de la Crau mais stagnent autour de +/- 200 couples depuis 2011. Il est aussi remarquable que cette espèce rare et menacée ne craigne pas la proximité humaine et se reproduit aujourd'hui principalement en habitat anthropique (sauf en Crau ou elle utilise encore toujours certains tas de cailloux, pour moins de 50 % des effectifs). Cependant, il est inquiétant de voir depuis 2011 la mortalité sur certains parcs éoliens être régulière et forte (> 70 cas en début 2022), notamment sur la colonie du Centre-Hérault, ce qui se traduit d’ores et déjà par une réduction de croissance sur cette population (cf. étude CEFE-CNRS, 2017 et publication en impression) mais apparaître aussi, en période post-nuptiale, sur d’autres parcs éoliens hors DV dans l’Aude, l’Aveyron, le Tarn, l’Hérault). En PACA, le seul cas de mortalité éolienne connu date de 04/2006 (en Bouches-du-Rhône) et était aussi le 1er en France. Pour la délimitation des domaines vitaux autour des zones de reproduction ont été agrégées d'abord principalement les ZPS (zones de protection spéciales créées en application de la directive « oiseaux ») abritant les colonies (sans exclure les zones habitées puisqu'elles peuvent constituer des sites de nidification), mais aussi, dans l'Hérault, une ZNIEFF située entre deux ZPS et accueillant une large part de leur terrains de chasse. En addition, les zones de colonisation plus récente autour de ces ensembles ont été intégrés sur la base de tampon de 3 km de rayon autour des sites < 10 c. nicheurs et 6 km de rayon pour les sites > 10 c. nicheurs (contours adaptés à la réalité géographique locale, à partir de ces tampons). En 2021 ont ainsi été étendus les zonages DV Centre-Hérault, et Aude SW (du fait des évolutions d’effectifs de certaines colonies atteignant/dépassant les 10 couples et du fait de la colonisation de nouveaux villages. Le plus remarquable est la colonisation de Rivesaltes (66) amenant ainsi à intégrer un nouveau département dans les DV de reproduction en France. 2. aux dortoirs post nuptiaux : le Faucon Crécerellette est une espèce coloniale. De début août (voire mi-juillet) à fin septembre, des oiseaux se regroupent en dortoirs importants pour la nuit tout en exploitant de vastes zones de chasse dans la journée. Ce phénomène bien connu en Espagne est apparu depuis 2003 en France. Le point marquant est que des dortoirs très importants se situent assez loin des colonies reproductrices et aussi plus en altitude, ce qui leur permet d'exploiter des ressources en insectes dont la phénologie est décalée. Les suivis ont montré jusqu’à 2012 (année record avec près de 4 000 oiseaux recensés en dortoirs) des fluctuations liées essentiellement à l'Espagne (voire du Portugal) mais depuis lors, (avec le déclin espagnol mentionné plus haut) les dortoirs connus/suivis (oscillant entre 600 et 1 100 oiseaux) semblent liés plus directement aux colonies de reproduction françaises. Ces dortoirs sont installés dans des arbres mais aussi, régulièrement, sur des pylônes à Haute, Très Haute tension. La table présente le territoire des communes où les dortoirs les plus réguliers et importants en effectifs sont présents et communes adjacentes recoupées dans un rayon de 5 km. Comme indiqué plus haut le rayon d'activité de chasse autour des dortoirs peut être plus important, de l'ordre de 10 à plusieurs dizaines de kms, dans l'attente de précision sur son étendue réelle par des suivis télémétriques. Considérant l’enjeu de leur préservation, nous avons étendu le nombre de communes concernées autour des dortoirs significatifs en ne retenant, pour l'instant, que les communes interceptées dans un rayon de 5 km, mais il va de soit que la sensibilité de ces sites devrait être prise en compte dans un périmètre élargi autour de chaque commune concernée, notamment en ce qui concerne le risque de collision éolienne (des cas de mortalité étant connus jusqu’à près de 20 km des plus proches dortoirs) ou le risque d’électrocution. A noter : Effectifs dortoirs indiqués par année = au pic de recensement fin août, « -999 » = absence de comptage, « 0 » = absence d’oiseau au comptage pic et pas d’autre donnée, « -10 » = Ind. présents hors date de comptage : mentionné seulement si pas de donnée au comptage pic (mais nb réel pas précisé ici : pas cumulable avec données comptage au pic). L'ensemble des deux types de zones cartographiées prend en compte une large partie des sites vitaux du cycle du Faucon Crécerellette en France mais n'inclue ni les habitats potentiels de reconquête (dont une cartographie prospective apparaît dans le PNA) ni l'ensemble des zones de chasse utilisées en retour prénuptial ou autour des dortoirs post-nuptiaux, ni bien entendu les corridors de migration. Les zones de reproduction renseignent le nom du site, et les effectifs de couples annuellement recensés depuis 2002dates de début des différents PNA (anciennement PNR). . Enfin les dortoirs renseignent le nom du site, la commune où il se trouve et l'effectif des Faucons Crécerellettes pour chaque année depuis 2003.

-

Départements de métropole à petite échelle (GeoFLA)

-

Niveaux annuels des polluants Dioxyde d'azote NO2, particules en suspension PM10 et des particules fines PM2.5 issus de la modélisation du territoire du PPA de Toulouse en 2021

-

En France, deux délimitations officielles et administratives des montagnes se superposent. Les zones dites de montagne d’une part (elles relèvent d’une approche sectorielle dédiée en priorité à l’agriculture au titre de la reconnaissance et de la compensation des handicaps naturels) et d’autre part des massifs construits pour promouvoir l’auto-développement des territoires de montagne. Le massif englobe, non seulement les zones de montagne, mais aussi les zones qui leur sont immédiatement contigües : piémonts, voire plaines si ces dernières assurent la continuité du massif. Cet élargissement prend en compte les interactions et les échanges entre les territoires d’altitude et les plaines, ce qui permet de mettre en place des projets d’aménagement de territoire plus pertinents. Les massifs, au titre de la loi « montagne » sont au nombre de six : Vosges, Jura, Alpes, Massif central, Pyrénées et Corse. Il existe par ailleurs trois massifs dans les départements d’outre-mer : Martinique, Guadeloupe et Réunion. Trois massifs insulaires ne sont pas dotés de commissariats à l’aménagement car leur développement ne requiert pas de politique interrégionale puisque le périmètre départemental est confondu avec celui des régions (Guadeloupe et Martinique) ou se confond avec celui de la collectivité territoriale compétente en matière d’aménagement (cas de la Corse). La notion de massif est une approche uniquement française, permettant d’avoir une entité administrative compétente pour mener à bien la politique de la montagne. Cette notion de massif est à différencier de la notion de montagne.

Picto-Occitanie

Picto-Occitanie