inlandWaters

Domaines

Harvested

Provided by

Type of resources

Available actions

Topics

Keywords

Contact for the resource

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

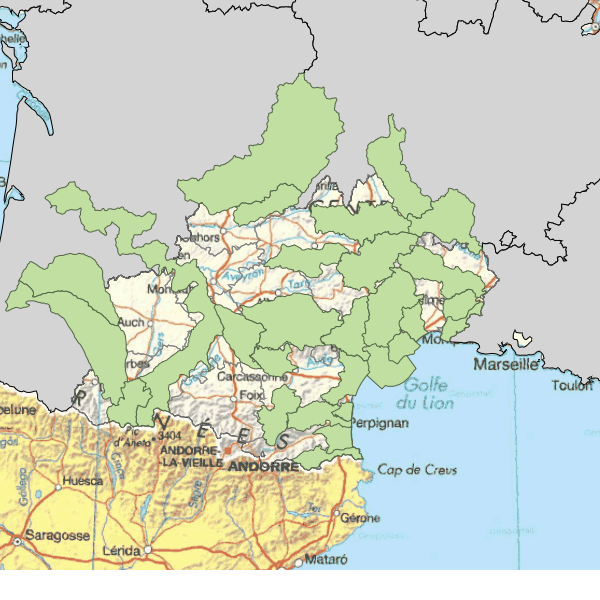

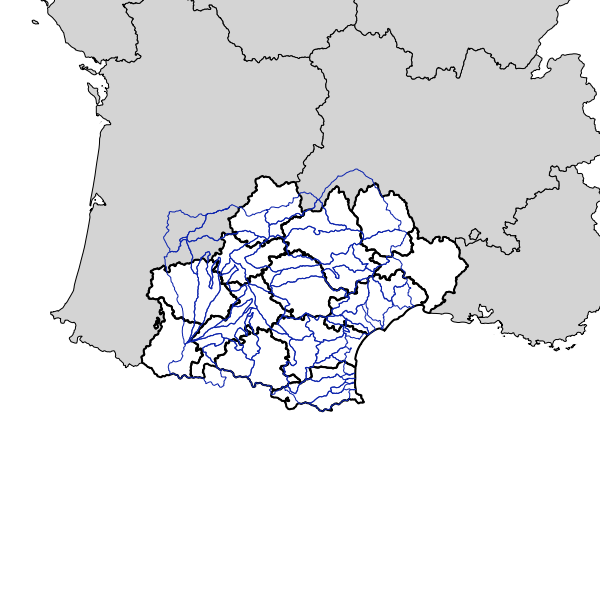

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, sous bassin versant, aquifère). Son périmètre est arrêté par le préfet. Il fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et des milieux aquatiques (L212-3 à L212-11 du CE). Élaboré sous l'égide d'une commission locale de l'eau (CLE), il est approuvé par le préfet. Il doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Un groupement de collectivités territoriales assure la maitrise d''ouvrage des études nécessaires à son élaboration et de l'animation de sa mise en œuvre

-

La DREAL Occitanie (ex Languedoc-Roussillon) conduit depuis 1999 la réalisation d''atlas de zones inondables (AZI) qui apportent la connaissance des zones susceptibles d'être inondées par débordement des cours d'eau. La méthode utilisée, la méthode hydrogéomorphologique, donne une description de la plaine alluviale fonctionnelle des cours d''eau, façonnée par leurs crues successives, en délimitant les différentes structures morphodynamiques qui la compose. Elle permet donc de cartographier l''enveloppe maximale de la zone inondable, et fournit également des éléments relatifs à la dynamique de la crue. Cette méthode est complétée par une approche historique (repères de crue, enveloppes de zones inondées, données d''archives ou issues de témoignages). Ces atlas sont constitués d''une cartographie sous SIG à l'échelle du 1/25 000ème voire du 1/10 000ème pour les secteurs urbanisés, ainsi que d''un rapport de présentation du bassin versant qui apporte des commentaires de la cartographie pour chaque secteur homogène identifié. La connaissance des zones inondables est indispensable à la fois pour contribuer à l'information du public, garantie par le code de l''environnement et renforcé par la loi "risques" du 30 juillet 2003, mais aussi comme aide à la décision pour l''aménagement du territoire. La cartographie atlas des zones inondables est un élément d'information sans valeur réglementaire mais qui est portée à la connaissance des élus et du grand public au sens de l'article R121.1 du Code de l'Urbanisme. Pour plus d'informations sur la cartographie des zones inondables et l'atlas des zones inondables : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/cartographie-des-zones-inondables-r466.html L'atlas des zones inondables comprend les couches suivantes : hydrogeomorphologie : - r_azi_unite_hydrogeomorpho_s_r76 : les unités hydrogéomorphologiques constituant la plaine alluviale d'un cours d'eau, - r_azi_unite_hydrogeomorpho_l_r76 : les limites hydrogéomorphologiques ne pouvant plus être représentées par une surface, - r_azi_entite_hydro_l_r76 : les entités hydrographiques (tronçons de cours d'eau), - r_azi_zone_inond_pot_s_r76 : les zones d'inondation potentielles, - r_azi_encaissant_s_r76 : les encaissants (terrains situés hors de la zone inondable d'un cours d'eau), - r_azi_encaissant_l_r76 : limite séparant la zone inondable d'un cours d’eau des terrains non inondables situés en dehors, - r_azi_limite_difference_topo_l_r76 : limites franches marquant une différence topographique (falaise, versant, pied de versant), obstacles artificiels : - r_azi_obst_anthro_s_r76 : éléments anthropiques de l’occupation du sol susceptibles de jouer un rôle dans le fonctionnement hydraulique de la plaine alluviale moderne représentés en objets surfaciques, - r_azi_obst_anthro_l_r76 : éléments anthropiques de l’occupation du sol susceptibles de jouer un rôle dans le fonctionnement hydraulique de la plaine alluviale moderne représentés en objets linéaires, - r_azi_obst_anthro_p_r76 : éléments anthropiques de l’occupation du sol susceptibles de jouer un rôle dans le fonctionnement hydraulique de la plaine alluviale moderne représentés en objets de type point, obstacles naturels : - r_azi_obst_naturel_s_r76 : éléments naturels de l'occupation du sol susceptibles de jouer un rôle dans le fonctionnement hydraulique de la plaine alluviale moderne représentés en objets surfaciques, - r_azi_obst_naturel_l_r76 : éléments naturels de l'occupation du sol susceptibles de jouer un rôle dans le fonctionnement hydraulique de la plaine alluviale moderne représentés en objets linéaires, - r_azi_element_geomorpho_second_s_r76 : éléments géomorphologiques secondaires de la plaine alluviale fonctionnelle représentés en objets surfaciques, - r_azi_element_geomorpho_second_l_r76 : éléments géomorphologiques secondaires de la plaine alluviale fonctionnelle représentés en objets linéaires, - r_azi_element_geomorpho_second_p_r76 : éléments géomorphologiques secondaires de la plaine alluviale fonctionnelle représentés en objets de type point, - r_azi_talus_10_l_r76 : talus représenté au 1/10 000, - r_azi_talus_25_l_r76 : talus représenté au 1/25 000, crues historiques : - r_azi_plus_hautes_eaux_connues_p_r76 : hauteurs d’eau ou débits de pointe de référence, - r_azi_donnees_histo_crues_p_r76 : données historiques issues de repère, de témoignage ou d’archive, - r_azi_limites_crues_histo_l_r76 : limite d’extension des crues historiques, - r_azi_points_representatifs_p_r76 : points particuliers où sont rattachés des éléments descriptifs (photos). Par ailleurs une couche des sous-secteurs de bassin versant sur le territoire du Languedoc-Roussillon permet d’accéder aux pages internet de l'AZI par bassin versant : - r_azi_bv_s_r76.

-

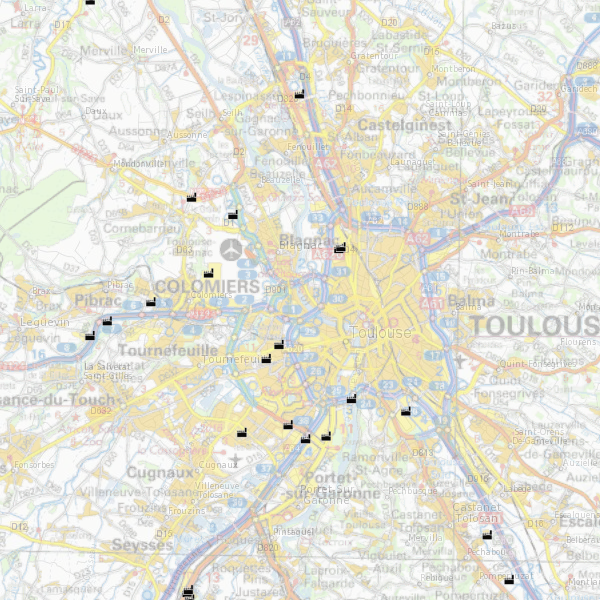

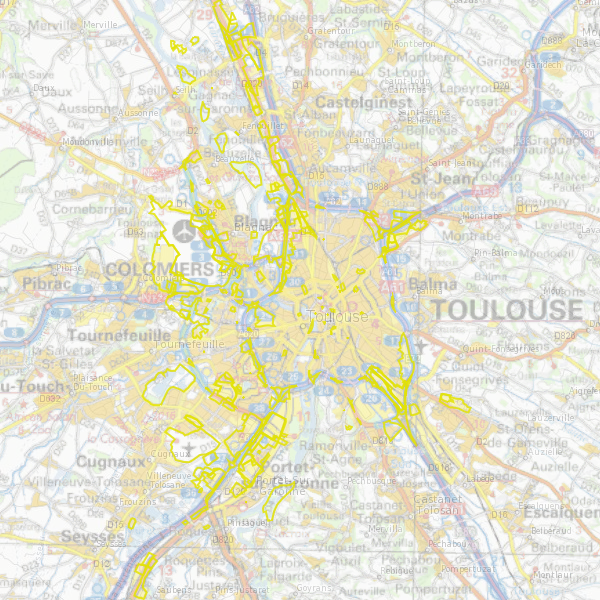

Série de données géographiques produites pour la Directive inondation du territoire à risque important d’inondation (TRI) de TOULOUSE et cartographiées aux fins de rapportage pour la directive européenne sur les inondations. La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JOUE L 288, 06-11-2007, p.27) influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la production de plan de gestion des risques d’inondations qui vise à réduire es conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. Les objectifs et exigences de réalisation sont donnés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (LENE) et le décret du 2 mars 2011. Dans ce cadre, l'objectif premier de la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation pour les TRI est de contribuer, en homogénéisant et en objectivant la connaissance de l'exposition des enjeux aux inondations, à l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Cette série de données sert à produire les cartes de surfaces inondables et la carte de risques d’inondation qui représentent respectivement les aléas d’inondation et les enjeux exposés à une échelle appropriée. Leur objectif est d’apporter des éléments quantitatifs permettant d’évaluer plus finement la vulnérabilité d’un territoire pour les trois niveaux de probabilité d’inondation (fort, moyen, faible). Pour en savoir plus : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-m ise-en-oeuvre-de-la-directive-inondation-r7292.html

-

Série de données géographiques produites pour la Directive inondation du territoire à risque important d’inondation (TRI) de MONTAUBAN-MOISSAC et cartographiées aux fins de rapportage pour la directive européenne sur les inondations. La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JOUE L 288, 06-11-2007, p.27) influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la production de plan de gestion des risques d’inondations qui vise à réduire es conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. Les objectifs et exigences de réalisation sont donnés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (LENE) et le décret du 2 mars 2011. Dans ce cadre, l'objectif premier de la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation pour les TRI est de contribuer, en homogénéisant et en objectivant la connaissance de l'exposition des enjeux aux inondations, à l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Cette série de données sert à produire les cartes de surfaces inondables et la carte de risques d’inondation qui représentent respectivement les aléas d’inondation et les enjeux exposés à une échelle appropriée. Leur objectif est d’apporter des éléments quantitatifs permettant d’évaluer plus finement la vulnérabilité d’un territoire pour les trois niveaux de probabilité d’inondation (fort, moyen, faible). Pour en savoir plus : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-m ise-en-oeuvre-de-la-directive-inondation-r7292.html

-

Série de données géographiques produites pour la Directive inondation du territoire à risque important d’inondation (TRI) de MONTAUBAN-MOISSAC et cartographiées aux fins de rapportage pour la directive européenne sur les inondations. La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JOUE L 288, 06-11-2007, p.27) influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la production de plan de gestion des risques d’inondations qui vise à réduire es conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. Les objectifs et exigences de réalisation sont donnés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (LENE) et le décret du 2 mars 2011. Dans ce cadre, l'objectif premier de la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation pour les TRI est de contribuer, en homogénéisant et en objectivant la connaissance de l'exposition des enjeux aux inondations, à l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Cette série de données sert à produire les cartes de surfaces inondables et la carte de risques d’inondation qui représentent respectivement les aléas d’inondation et les enjeux exposés à une échelle appropriée. Leur objectif est d’apporter des éléments quantitatifs permettant d’évaluer plus finement la vulnérabilité d’un territoire pour les trois niveaux de probabilité d’inondation (fort, moyen, faible). Pour en savoir plus : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-m ise-en-oeuvre-de-la-directive-inondation-r7292.html

-

Zonages définis aux Règlements de surveillance, de prévision et de transmission de l’information sur les crues (RIC) Chacun des bassins des Services de Prévention des Crues (SPC) est décomposé en zone comprenant des tronçons ayant chacun un comportement hydro-météorologique homogène.

-

Jointure entre donnée vectorielle eaux côtières (masses d'eau DCE 2016) et données tabulaires de pressions. SDAGE 2016-2021

-

Série de données géographiques produites pour la Directive inondation du territoire à risque important d’inondation (TRI) de MONTAUBAN-MOISSAC et cartographiées aux fins de rapportage pour la directive européenne sur les inondations. La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JOUE L 288, 06-11-2007, p.27) influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la production de plan de gestion des risques d’inondations qui vise à réduire es conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. Les objectifs et exigences de réalisation sont donnés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (LENE) et le décret du 2 mars 2011. Dans ce cadre, l'objectif premier de la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation pour les TRI est de contribuer, en homogénéisant et en objectivant la connaissance de l'exposition des enjeux aux inondations, à l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Cette série de données sert à produire les cartes de surfaces inondables et la carte de risques d’inondation qui représentent respectivement les aléas d’inondation et les enjeux exposés à une échelle appropriée. Leur objectif est d’apporter des éléments quantitatifs permettant d’évaluer plus finement la vulnérabilité d’un territoire pour les trois niveaux de probabilité d’inondation (fort, moyen, faible). Pour en savoir plus : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-m ise-en-oeuvre-de-la-directive-inondation-r7292.html

-

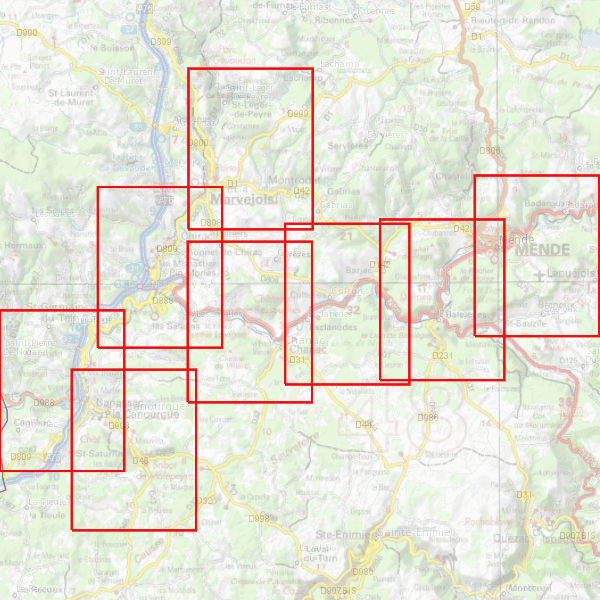

Série de données géographiques produites pour la Directive inondation du territoire à risque important d’inondation (TRI) de MENDE et cartographiées aux fins de rapportage pour la directive européenne sur les inondations. La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JOUE L 288, 06-11-2007, p.27) influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la production de plan de gestion des risques d’inondations qui vise à réduire es conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. Les objectifs et exigences de réalisation sont donnés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (LENE) et le décret du 2 mars 2011. Dans ce cadre, l'objectif premier de la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation pour les TRI est de contribuer, en homogénéisant et en objectivant la connaissance de l'exposition des enjeux aux inondations, à l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Cette série de données sert à produire les cartes de surfaces inondables et la carte de risques d’inondation qui représentent respectivement les aléas d’inondation et les enjeux exposés à une échelle appropriée. Leur objectif est d’apporter des éléments quantitatifs permettant d’évaluer plus finement la vulnérabilité d’un territoire pour les trois niveaux de probabilité d’inondation (fort, moyen, faible). Pour en savoir plus : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-m ise-en-oeuvre-de-la-directive-inondation-r7292.html

-

Série de données géographiques produites pour la Directive inondation du territoire à risque important d’inondation (TRI) de TOULOUSE et cartographiées aux fins de rapportage pour la directive européenne sur les inondations. La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JOUE L 288, 06-11-2007, p.27) influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la production de plan de gestion des risques d’inondations qui vise à réduire es conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. Les objectifs et exigences de réalisation sont donnés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (LENE) et le décret du 2 mars 2011. Dans ce cadre, l'objectif premier de la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation pour les TRI est de contribuer, en homogénéisant et en objectivant la connaissance de l'exposition des enjeux aux inondations, à l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Cette série de données sert à produire les cartes de surfaces inondables et la carte de risques d’inondation qui représentent respectivement les aléas d’inondation et les enjeux exposés à une échelle appropriée. Leur objectif est d’apporter des éléments quantitatifs permettant d’évaluer plus finement la vulnérabilité d’un territoire pour les trois niveaux de probabilité d’inondation (fort, moyen, faible). Pour en savoir plus : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-m ise-en-oeuvre-de-la-directive-inondation-r7292.html

Picto-Occitanie

Picto-Occitanie