50000

Domaines

Harvested

Provided by

Type of resources

Available actions

Topics

Keywords

Contact for the resource

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, sous bassin versant, aquifère). Son périmètre est arrêté par le préfet. Il fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et des milieux aquatiques (L212-3 à L212-11 du CE). Élaboré sous l'égide d'une commission locale de l'eau (CLE), il est approuvé par le préfet. Il doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Un groupement de collectivités territoriales assure la maitrise d''ouvrage des études nécessaires à son élaboration et de l'animation de sa mise en œuvre

-

Thème socio-économique Couche produite en 2019 dans le cadre de la production de l'atlas de sensibilité Polmar-Terre par la Dreal Occitanie, afin d'alimenter le visualiseur POLMAR

-

Circonscriptions législatives du département de l'Aveyron. Les circonscriptions législatives sont le cadre territorial d'élection de chaque député à l'Assemblée nationale, députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable (sauf si la législature est interrompue par une dissolution, article 24 de la Constitution). La circonscription législative est désignée par un numéro d'ordre à l'intérieur de chaque département. L'institution des circonscriptions électorales des députés, le mode d'élection de ces derniers et le premier découpage en circonscriptions législatives datent de l'avènement de la Vème République en 1958. Remarque D'après l'article 2 de la loi n°86-825 du 11 juillet 1986 : « Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l'évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation. » (définition de l'INSEE).

-

Thème socio-économique Couche produite en 2019 dans le cadre de la production de l'atlas de sensibilité Polmar-Terre par la Dreal Occitanie, afin d'alimenter le visualiseur POLMAR

-

Thème socio-économique Couche produite en 2019 dans le cadre de la production de l'atlas de sensibilité Polmar-Terre par la Dreal Occitanie, afin d'alimenter le visualiseur POLMAR

-

Thème socio-économique Couche produite en 2019 dans le cadre de la production de l'atlas de sensibilité Polmar-Terre par la Dreal Occitanie, afin d'alimenter le visualiseur POLMAR

-

Ouvrage seuil ou chaussée dans le cours d'eau, de hauteur inférieure à 4m et ne comportant pas de partie mécanique (vannes ou autres).

-

Thème socio-économique Couche produite en 2019 dans le cadre de la production de l'atlas de sensibilité Polmar-Terre par la Dreal Occitanie, afin d'alimenter le visualiseur POLMAR

-

Thème socio-économique Couche produite en 2019 dans le cadre de la production de l'atlas de sensibilité Polmar-Terre par la Dreal Occitanie, afin d'alimenter le visualiseur POLMAR

-

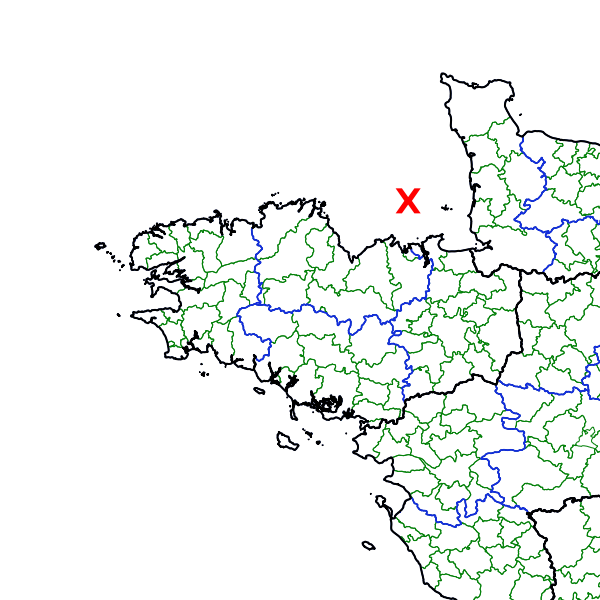

ARS Bretagne - BZH_RAP_PROD - jointure

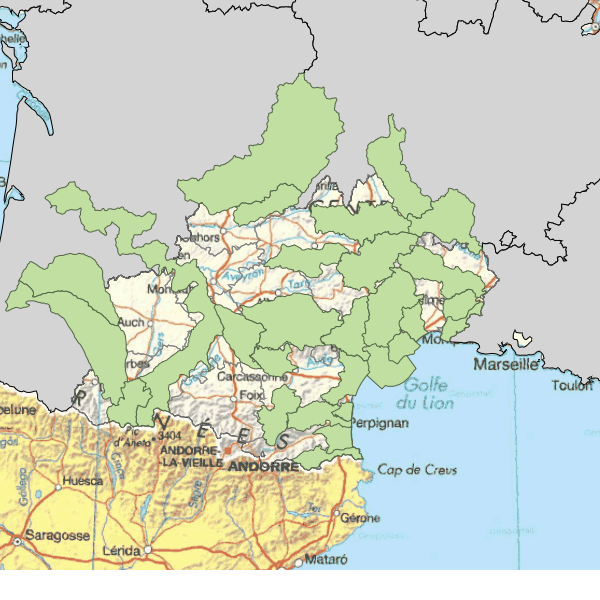

Picto-Occitanie

Picto-Occitanie