ZIP

Domaines

Harvested

Provided by

Type of resources

Available actions

Topics

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

-

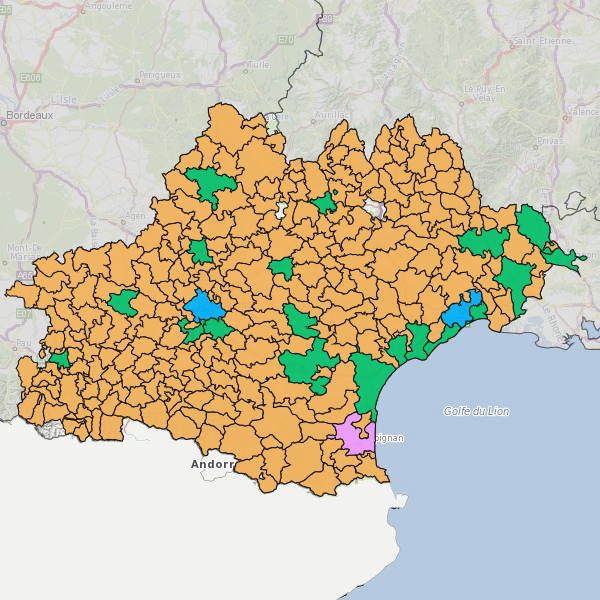

Destiné à regrouper des communes pour l'exercice de leurs compétences autour d’un projet de développement local et à favoriser l’aménagement du territoire, la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupe les syndicats d’agglomération nouvelle (SAN), les communautés de communes (CC), les communautés d’agglomération (CA), les communautés urbaines (CU) et les métropoles(METRO). Ces établissements publics disposent du pouvoir fiscal de lever l’impôt.

-

Etablissements Finess ouverts de métropole, avec le code catégorie d'activité 109 - Etablissement de santé privé autorisé en SSR

-

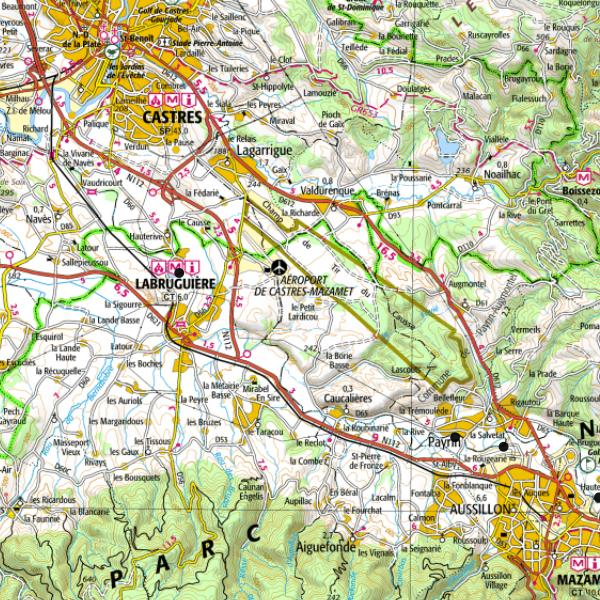

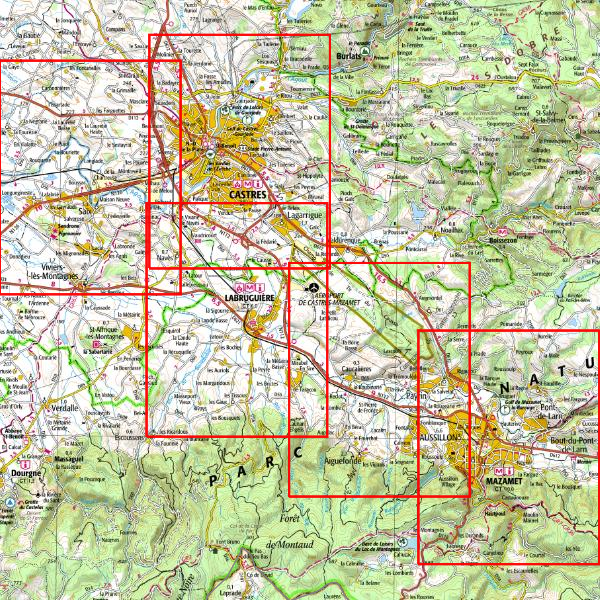

Série de données géographiques produites pour la Directive inondation du territoire à risque important d’inondation (TRI) de CASTRES MAZAMETet cartographiées aux fins de rapportage pour la directive européenne sur les inondations. La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JOUE L 288, 06-11-2007, p.27) influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la production de plan de gestion des risques d’inondations qui vise à réduire es conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. Les objectifs et exigences de réalisation sont donnés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (LENE) et le décret du 2 mars 2011. Dans ce cadre, l'objectif premier de la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation pour les TRI est de contribuer, en homogénéisant et en objectivant la connaissance de l'exposition des enjeux aux inondations, à l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Cette série de données sert à produire les cartes de surfaces inondables et la carte de risques d’inondation qui représentent respectivement les aléas d’inondation et les enjeux exposés à une échelle appropriée. Leur objectif est d’apporter des éléments quantitatifs permettant d’évaluer plus finement la vulnérabilité d’un territoire pour les trois niveaux de probabilité d’inondation (fort, moyen, faible). Pour en savoir plus : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-mise-en-oeuvre-de-la-directive-inondation-r7292.html

-

Etablissements Finess ouverts de métropole, avec le code catégorie d'activité 183 - Institut Médico-Educatif (I.M.E.) filtrés sur la clientèle Polyhandicap.

-

Entités territoriales (ET) des laboratoires de biologie médicale issus de Biomed, en France métropolitaine

-

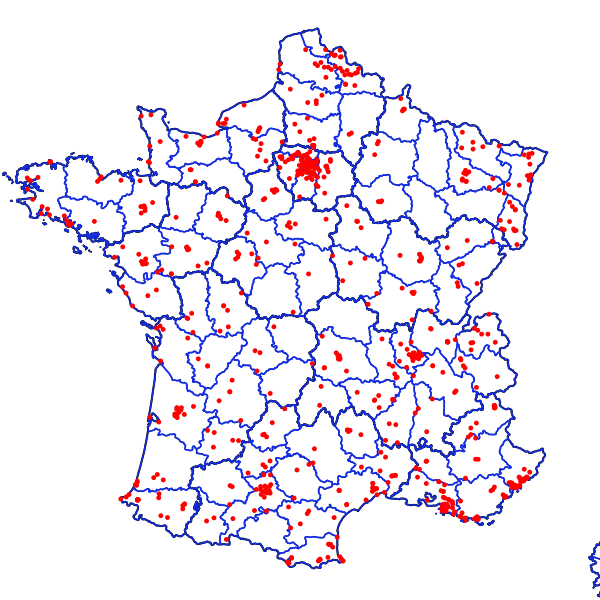

La base permanente des équipements (BPE) contient pour chaque territoire la liste des équipements et des services rendus à la population. Cette base permet de mesurer la présence ou l'absence d'un équipement, la densité d'un équipement ou un indicateur de disponibilité d'un équipement du point de vue des habitants. Ces données sont disponibles par région, département, commune ou quartier IRIS. - Adeli : Automatisation DEs LIstes des pharmaciens et auxiliaires médicaux du ministère chargé de la santé ; - RPPS : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé qui enregistre, en 2013, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes

-

La BD TOPO® est une description vectorielle 3D (structurée en objets) des éléments du territoire et de ses infrastructures de précision métrique. Elle couvre de manière cohérente l'ensemble des entités géographiques et administratives du territoire national. La BD TOPO® permet la visualisation, le positionnement, la simulation au service de l'analyse et la gestion opérationnelle du territoire. Il s'agit des gares extraites de la couche "BATI_REMARQUABLE".

-

Crue de l'Aude 2018 - Suivi des dossiers de demande d'indemnisation

-

Série de données géographiques produites pour la Directive inondation du territoire à risque important d’inondation (TRI) de MONTAUBAN-MOISSAC et cartographiées aux fins de rapportage pour la directive européenne sur les inondations. La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JOUE L 288, 06-11-2007, p.27) influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la production de plan de gestion des risques d’inondations qui vise à réduire es conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. Les objectifs et exigences de réalisation sont donnés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (LENE) et le décret du 2 mars 2011. Dans ce cadre, l'objectif premier de la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation pour les TRI est de contribuer, en homogénéisant et en objectivant la connaissance de l'exposition des enjeux aux inondations, à l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Cette série de données sert à produire les cartes de surfaces inondables et la carte de risques d’inondation qui représentent respectivement les aléas d’inondation et les enjeux exposés à une échelle appropriée. Leur objectif est d’apporter des éléments quantitatifs permettant d’évaluer plus finement la vulnérabilité d’un territoire pour les trois niveaux de probabilité d’inondation (fort, moyen, faible). Pour en savoir plus : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-m ise-en-oeuvre-de-la-directive-inondation-r7292.html

-

Série de données géographiques produites pour la Directive inondation du territoire à risque important d’inondation (TRI) de CASTRES MAZAMETet cartographiées aux fins de rapportage pour la directive européenne sur les inondations. La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JOUE L 288, 06-11-2007, p.27) influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la production de plan de gestion des risques d’inondations qui vise à réduire es conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. Les objectifs et exigences de réalisation sont donnés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (LENE) et le décret du 2 mars 2011. Dans ce cadre, l'objectif premier de la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation pour les TRI est de contribuer, en homogénéisant et en objectivant la connaissance de l'exposition des enjeux aux inondations, à l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Cette série de données sert à produire les cartes de surfaces inondables et la carte de risques d’inondation qui représentent respectivement les aléas d’inondation et les enjeux exposés à une échelle appropriée. Leur objectif est d’apporter des éléments quantitatifs permettant d’évaluer plus finement la vulnérabilité d’un territoire pour les trois niveaux de probabilité d’inondation (fort, moyen, faible). Pour en savoir plus : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-mise-en-oeuvre-de-la-directive-inondation-r7292.html

Picto-Occitanie

Picto-Occitanie