environment

Domaines

Harvested

Provided by

Type of resources

Available actions

Topics

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

Les affaissements regroupent au sein d’une même catégorie différents phénomènes répondant à des caractéristiques principales communes. La composante verticale est prédominante, et l’amplitude généralement importante est générée par des processus de dissolution ou de soutirage. On regroupera donc sous cette même appellation les effondrements et les affaissements. Les effondrements sont des mouvements gravitaires à composante essentiellement verticale, qui se produisent de façon plus ou moins brutale. Ils résultent de la rupture des appuis ou du toit d’une cavité souterraine préexistante. Cette rupture initiale se propage verticalement jusqu’en surface en formant une excavation. Les affaissements sont des dépressions topographiques en forme de cuvette à grand rayon de courbure (plusieurs dizaines de mètres) dues au fléchissement lent et progressif des terrains de couverture avec ou sans fractures ouvertes. Des efforts de flexion, de traction et de cisaillement ainsi que des tassements différentiels peuvent se manifester dan les zones de bordure. Les affaissements peuvent, dans certains cas, être le signe annonciateur d’effondrements. La série de données correspond à l’emprise surfacique de ces phénomènes d’affaissement et d’effondrement.

-

Couche des secteurs appartenant à une même unité de distribution. L'unité de distribution répond à la règles des "3U" : unité technique (continuité des conduites), unité de qualité d'eau, unité de gestion (même propriétaire, même exploitant).

-

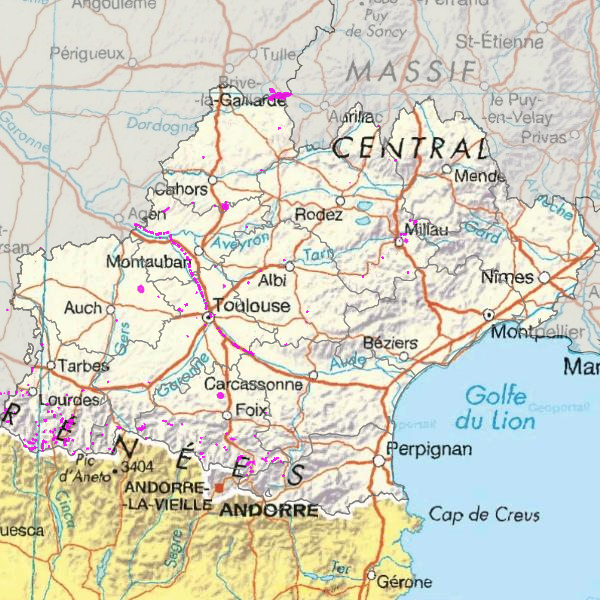

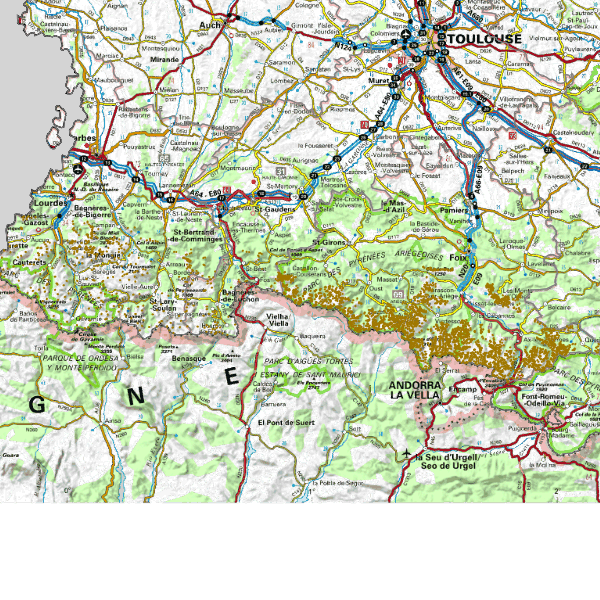

Identification des Zones à Préserver pour l'alimentation en eau potable dans le Futur (ZPF). Le niveau national et Européen identifie désormais ce concept comme zone d'alimentation en eau potable future (ZAEPF). Parmi ces ZPF, des ZOS (Zones à objectifs plus stricts) ont été identifiées comme des zones nécessité des programmes pour réduire les coûts de traitement de l'eau potable. Ces zones sont des portions de masses d'eau souterraine, cours d'eau et lacs stratégiques pour l'AEP dans le bassin Adour-Garonne. Deux représentations possibles pour les eaux superficielles : par masse d'eau rivière & lac, ou par bassin versant de ces rivières ou lacs. L'article L212-1 du code l'environnement demande, entre autre, l'identification dans chaque circonscription administrative de bassin, des zones de prélèvement d'eau futures destinées à l'alimentation en eau potable. L'article 10 de l'arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux impose quant à lui une représentation cartographique de ces zones dans le cadre des révisions du SDAGE.

-

La couche flore est générée à partir des observations extraites de la base CBNPMP situées en Midi-Pyrénées. Cette couche est volontairement incomplète. Pas de transmission possible des données brutes aux maîtres d'ouvrage.

-

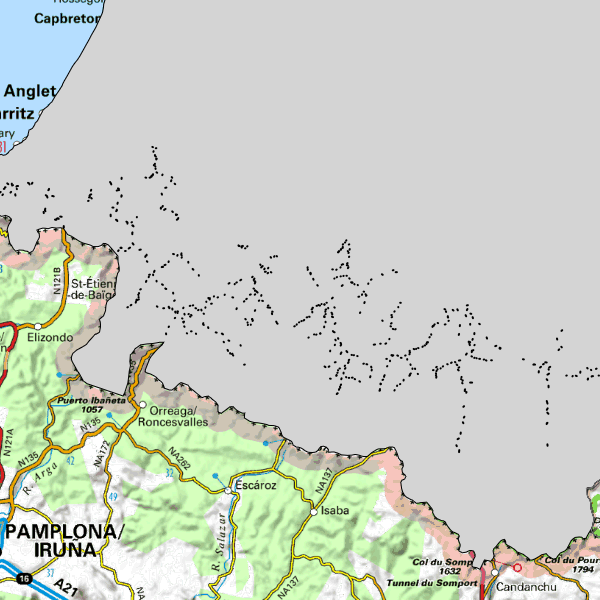

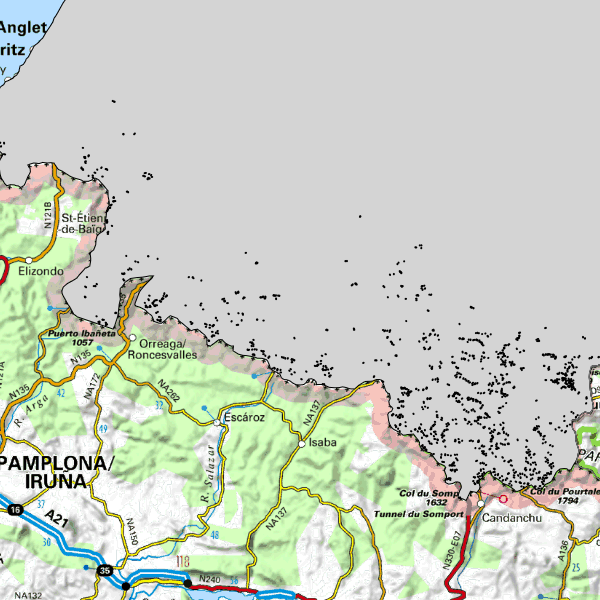

Les « inondations rapides » correspondent pour l’essentiel aux phénomènes d’inondation (submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau) pour les parties aval de cours d’eau. La qualification « rapide » n’est pas forcément liée aux vitesses d’écoulement, mais a été retenue pour bien souligner dans l’information apportée la distintion entre les crues se produisant dans le massif pyrénéen et celles de plaine, où le temps de concentration, des eaux est plus élevé. La série de données correspond à des flèches (polylignes orientées) qui précisent l’écoulement.

-

Les ravinements sont définis comme un entraînement de matériaux sur les versants ou les talwegs (érosion de surface), ou comme un surcreusement de la surface topographique de terrains meubles ou peu indurés qui ne sont pas le siège d’écoulement permanent. Cette définition implique la présence conjointe de ravinements concentrés (rigoles et ravines organisées) et de ravinements généralisés correspondant à un stade plus avancé qui se traduit par une évolution et une coalescence du siège de ces ravinements vers l’amont. La série de données correspond à des flèches (polylignes orientées) qui précisent l’écoulement d’un ravinement quand la forme de l’enveloppe qui la supporte n’est pas assez significative.

-

Etablissement privé ou public à l'origine de pollutions ou de prélèvements d'eau liés à une activité économique non agricole.

-

Ouvrage servant à capter l'eau à destination d'une installation hydroélectrique.

-

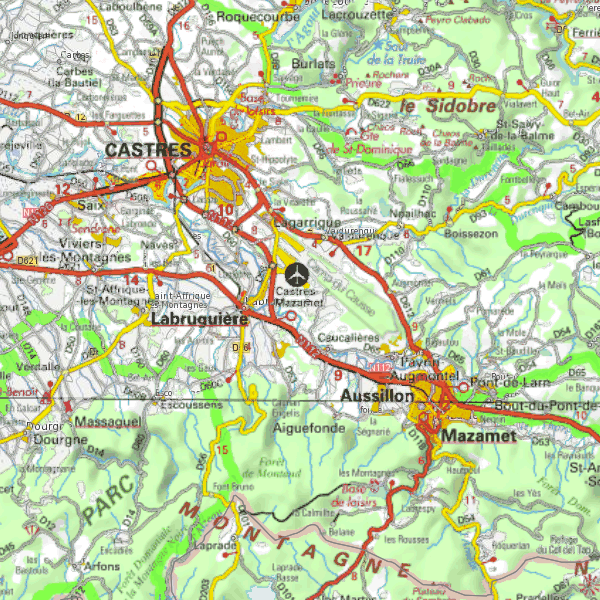

Série de données géographiques produites pour la Directive inondation du territoire à risque important d’inondation (TRI) de CASTRES MAZAMETet cartographiées aux fins de rapportage pour la directive européenne sur les inondations. La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JOUE L 288, 06-11-2007, p.27) influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la production de plan de gestion des risques d’inondations qui vise à réduire es conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. Les objectifs et exigences de réalisation sont donnés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (LENE) et le décret du 2 mars 2011. Dans ce cadre, l'objectif premier de la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation pour les TRI est de contribuer, en homogénéisant et en objectivant la connaissance de l'exposition des enjeux aux inondations, à l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Cette série de données sert à produire les cartes de surfaces inondables et la carte de risques d’inondation qui représentent respectivement les aléas d’inondation et les enjeux exposés à une échelle appropriée. Leur objectif est d’apporter des éléments quantitatifs permettant d’évaluer plus finement la vulnérabilité d’un territoire pour les trois niveaux de probabilité d’inondation (fort, moyen, faible). Pour en savoir plus : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-mise-en-oeuvre-de-la-directive-inondation-r7292.html

-

Les chutes de blocs sont des mouvements rapides, discontinus et brutaux résultant de l’action de la pesanteur et affectant des matériaux rigides et fracturés tels que les falaises calcaires, gréseuses, ou les roches cristallines. Ces chutes se produisent par basculement, rupture de pied, glissement banc sur banc, à partir de falaises, d’escarpements rocheux, de moraines, ou encore de blocs provisoirement immobilisés sur une pente. Elles peuvent être provoquées par des discontinuités physiques de la roche, les plus importantes étant les multiples fractures qui découpent les falaises et les affleurements rocheux, par une desquamation superficielle de la roche, résultat d’une altération chimique par les eaux météoriques, mais aussi à cause d’une action mécanique, telle que le renversement d’arbres ou des ébranlements d’origine naturelle tels que les séismes, ou artificiels comme les activités humaines, ou enfin par des processus thermiques tels que l’action du gel/dégel et/ou d’hydratation/déshydratation de joints inter-bancs. Il a été demandé de regrouper les différentes appellations (pierres, blocs, éboulements …) sous le seul terme de « chute de blocs » ; ces distinctions ont une grande importance lorsque l’on traite la notion d’aléa, cependant elles en ont beaucoup moins lorsqu’il s’agit de cartographier l’emprise du phénomène à titre informatif.

Picto-Occitanie

Picto-Occitanie