open data

Domaines

Harvested

Provided by

Type of resources

Available actions

Topics

Keywords

Contact for the resource

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Service types

Scale

-

-

POLMAR_Scan25-Littoral

-

Fiche PACOM Géothermie Occitanie

-

Unités de distribution d'eau UDI gérées par l'Agence Régionale de Santé Occitanie

-

[AERMC] Zones Sensibles à l'eutrophisation 2021 sur le bassin Rhône-Méditerranée la donnée est téléchargeable sur le portail de bassin : https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/telechargements/referentiels-cartographiques

-

Service WFS - test / adresse de flux le 9/10/2020

-

Les zones cartographiées relèvent des zones humides à confirmer par des prospections de terrain (abréviation : « ZPT »). Ces données, de type ponctuel, permettent de visualiser les secteurs à « enjeux zones humides » de l’aire d’étude et relèvent de surfaces susceptibles d’héberger une zone saturée en eau pendant une période suffisamment longue pour avoir les caractéristiques d’une zone humide. De par la méthodologie utilisée pour les identifier (pas de relevé terrain relatif à la végétation hygrophile ou au sol), ces zones font l’objet d’une description très sommaire. Ce premier niveau de connaissance est issu de la collecte, traitement, analyse et synthèse des données existantes et dans certains cas de la photo-interprétation de la zone d’étude. Ces zones sont issues d'un pré-inventaire Zones Humides récent, ou d'un inventaire Zones Humides ancien (antérieur à 2008). La présente compilation régionale a porté sur un nombre restreint de champs attributaires : - Code de la ZPT - Libellé de la ZPT - Probabilité du caractère humide - Occupation du sol majoritaire - Visite de terrain : oui/non - Commentaire - Code de la zone d’étude

-

Les zones cartographiées relèvent des « espaces de fonctionnalité ». Il s’agit de l’espace proche de la « zone humide », ayant une dépendance directe et des liens de fonctionnement évidents avec celle-ci, à l’intérieur duquel certaines activités peuvent avoir une incidence directe forte et rapide sur le milieu et conditionner sérieusement sa pérennité. Cet espace est établi selon des critères techniques : alimentation en eaux souterraines ou superficielles, apports d’éléments polluants, zones de recharge en sédiments, etc. Globalement, il correspond au sous bassin d’alimentation de la zone humide sur lequel l’information et la sensibilisation des acteurs sont menées. Source : Guide Tecnhique n°6 : « Agir pour les ZH, Boite à outils inventaires » – SDAGE RMC – Novembre 2001. La présente compilation régionale a porté sur un nombre restreint de champs attributaires : - Code de l’EF - Libellé de l’EF - Commentaire - Code de la zone d’étude

-

Service WFS - Séries de photos aériennes obliques réalisées depuis 1970 par les services de l'état en charge du littoral. Une couche comprend une mission. Le lien sur les photos se fait par la colonne n_photo.

-

Service WFS - Les Plans Nationaux d’Actions pour les espèces menacées constituent une des politiques mises en place par le Ministère en charge de l’Environnement pour essayer de stopper l’érosion de la biodiversité. Ils sont codifiés à l’article L.414-9 du code de l’environnement : « Des plans nationaux d'actions pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie. Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale. Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article » Données espèce : En France, il existe 2 sous-espèces, génétiquement et écologiquement bien différenciées, Tetrao urogallus aquitanicus dans les Pyrénées et Tetrao urogallus major dans les Vosges et le Jura. Le Grand tétras est le plus imposant des tétraonidés et celui qui présente le dimorphisme sexuel le plus marqué. Le mâle ou coq ne peut être confondu avec sa taille imposante. La femelle ou poule par contre, se confond avec le milieu environnant grâce à son plumage dominé par le roux, chamarré de brun et de blanc. Le Grand Tétras est polygame, ils se regroupent au printemps sur des arènes ou places de chant traditionnelles qui drainent de 2 à 10 coqs (exceptionnellement jusqu'à 30). La poule après s'être accouplée avec le coq dominant, s'occupe seule de la couvaison (ponte au sol) et de l'élevage de la nichée qui se termine fin Aout. Espèce emblématique des forêts de montagne, il occupe principalement les futaies résineuses de montagne allant jusqu'à 2400 m dans les Pyrénées. Les forêts occupées sont caractérisées par un recouvrement modéré de la futaie et des strates arbustives qui permet à de grandes plages herbacées ou d'éricacées de se développer. Ce sont typiquement de vieilles pessières, hêtraies-sapinières ou pineraies sylvestres ou à crochets poussant sur des sols pauvres. La sous-espèce pyrénéenne peut aussi occuper des milieux très peu forestiers (landes et prairies montagnardes et subalpines), particulièrement lors de la ponte et de l'élevage des jeunes. Données zonages : Très exigeant sur la qualité de son habitat, le Grand tétras utilise, selon les saisons, des sites qui répondent à ses besoins vitaux du moment et aux traditions comportementales de la population locale (sites d’hivernage, de parade, de reproduction). Il est très important de connaître ces "sites vitaux" afin de les conserver, de les améliorer et d'y pratiquer les divers comptages pour le suivi des populations. Pour cela, l’Observatoire des Galliforme de Montagne et ses partenaires (OFB, ONF, FDC, Parcs et réserves, associations) réalisent une cartographie à dire d’expert des sites vitaux sur l’ensemble des Pyrénées. Mise jour tous les 5 ou 10 ans, elle est constituée de 4 couches d’informations - Une couche « présence globale » qui englobe toutes les zones utilisées par l’espèce au cours de son cycle annuel. - Une couche « zones de nichées et d’élevage des jeunes » - Une couche « zones d’hivernage », - Une couche « places de chant » pour laquelle il est à noter que les coqs chanteurs peuvent se trouver dans une zone de 700 m autour du point cartographié. Sauf rares exceptions, l’aire de « présence globale » tend vers l’exhaustivité. Par contre, du fait du dire d’expert, les limites des zones définies d’aire de présence ont une précision de l’ordre de la centaine de mètres ; les fonds de numérisation utilisés sont les scans 25 de l'IGN ainsi que les photos aériennes. L’inventaire des zones d’hivernage ou de reproduction est quant à lui, moins complet : certaines zones peuvent parfois, soit ne pas être cartographiées avec autant de précisions soit ne pas être cartographiées par manque de connaissances sur la zone.

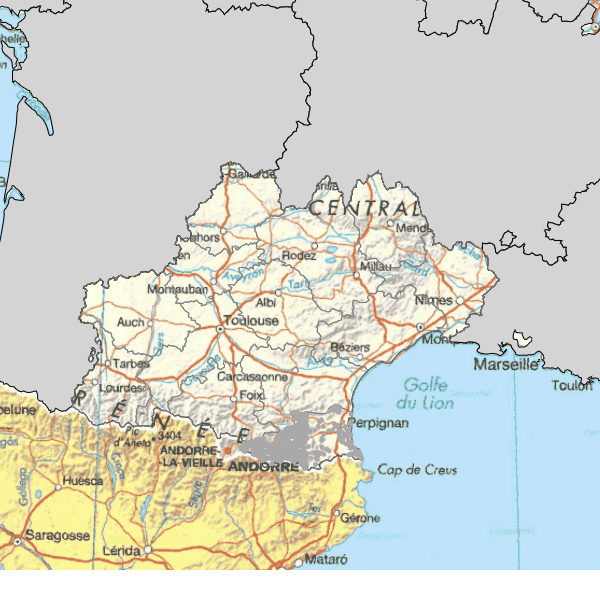

Picto-Occitanie

Picto-Occitanie