inlandWaters

Domaines

Harvested

Provided by

Type of resources

Available actions

Topics

Keywords

Contact for the resource

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

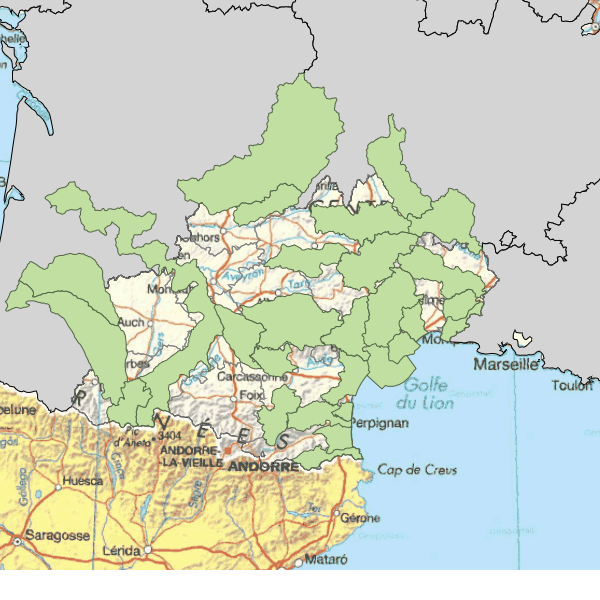

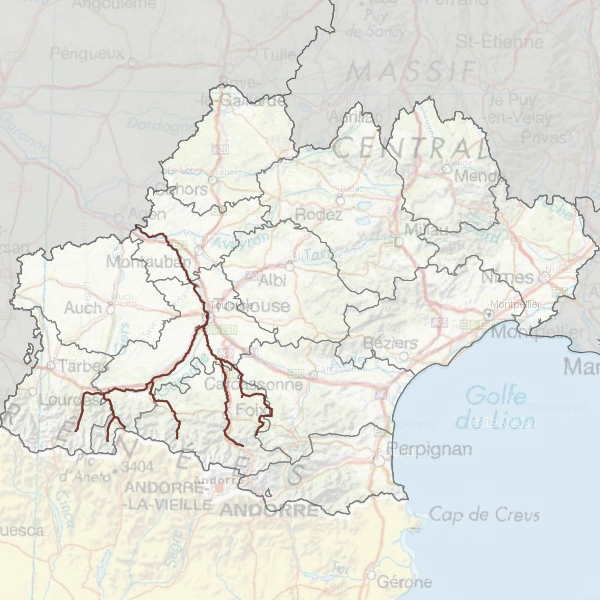

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, sous bassin versant, aquifère). Son périmètre est arrêté par le préfet. Il fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et des milieux aquatiques (L212-3 à L212-11 du CE). Élaboré sous l'égide d'une commission locale de l'eau (CLE), il est approuvé par le préfet. Il doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Un groupement de collectivités territoriales assure la maitrise d''ouvrage des études nécessaires à son élaboration et de l'animation de sa mise en œuvre

-

Série de données géographiques produites pour la Directive inondation du territoire à risque important d’inondation (TRI) de MONTAUBAN-MOISSAC et cartographiées aux fins de rapportage pour la directive européenne sur les inondations. La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JOUE L 288, 06-11-2007, p.27) influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la production de plan de gestion des risques d’inondations qui vise à réduire es conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. Les objectifs et exigences de réalisation sont donnés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (LENE) et le décret du 2 mars 2011. Dans ce cadre, l'objectif premier de la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation pour les TRI est de contribuer, en homogénéisant et en objectivant la connaissance de l'exposition des enjeux aux inondations, à l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Cette série de données sert à produire les cartes de surfaces inondables et la carte de risques d’inondation qui représentent respectivement les aléas d’inondation et les enjeux exposés à une échelle appropriée. Leur objectif est d’apporter des éléments quantitatifs permettant d’évaluer plus finement la vulnérabilité d’un territoire pour les trois niveaux de probabilité d’inondation (fort, moyen, faible). Pour en savoir plus : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-m ise-en-oeuvre-de-la-directive-inondation-r7292.html

-

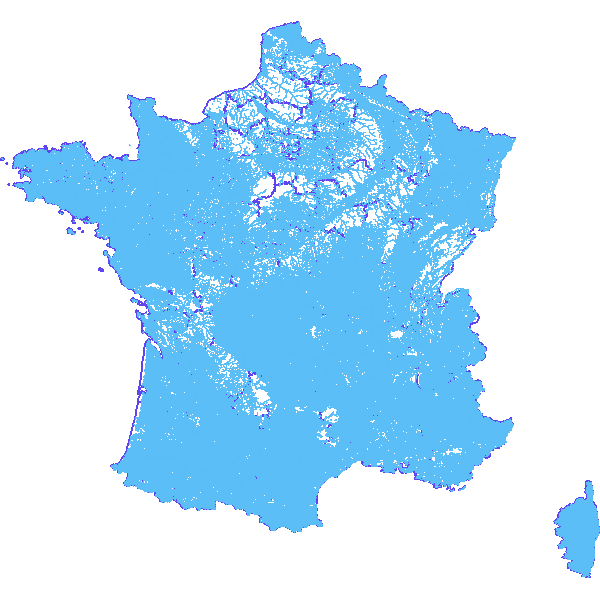

La BD TOPO® est une description vectorielle 3D (structurée en objets) des éléments du territoire et de ses infrastructures de précision métrique. Elle couvre de manière cohérente l'ensemble des entités géographiques et administratives du territoire national. La BD TOPO® permet la visualisation, le positionnement, la simulation au service de l'analyse et la gestion opérationnelle du territoire. Vu le nombre d'entités, la couche est seulement visible à partir du 1:1 000 000.

-

[AERMC] Zones Sensibles à l'eutrophisation 2021 sur le bassin Rhône-Méditerranée la donnée est téléchargeable sur le portail de bassin : https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/telechargements/referentiels-cartographiques

-

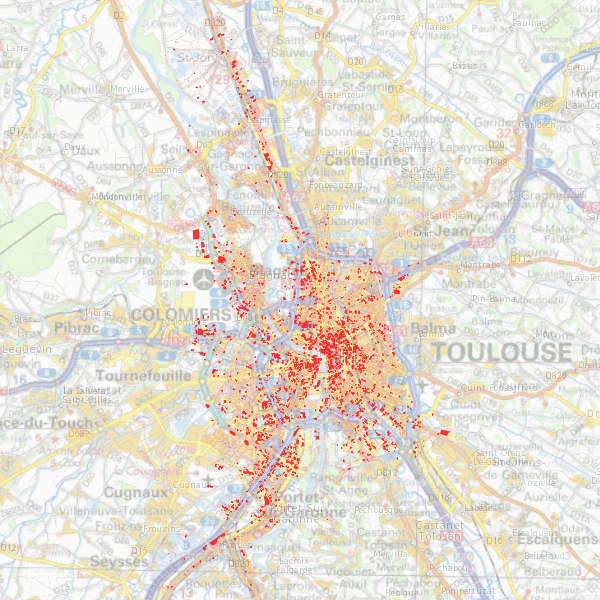

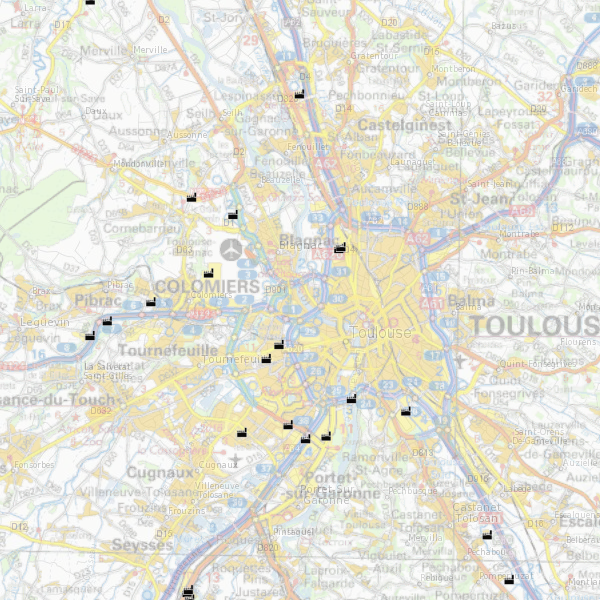

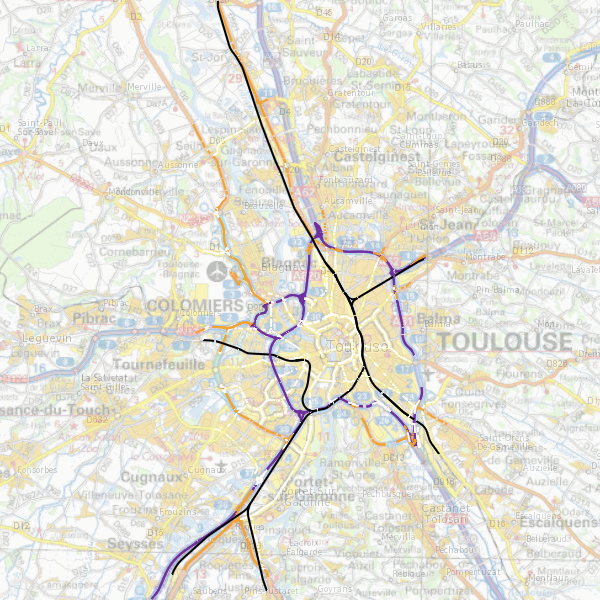

Série de données géographiques produites pour la Directive inondation du territoire à risque important d’inondation (TRI) de TOULOUSE et cartographiées aux fins de rapportage pour la directive européenne sur les inondations. La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JOUE L 288, 06-11-2007, p.27) influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la production de plan de gestion des risques d’inondations qui vise à réduire es conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. Les objectifs et exigences de réalisation sont donnés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (LENE) et le décret du 2 mars 2011. Dans ce cadre, l'objectif premier de la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation pour les TRI est de contribuer, en homogénéisant et en objectivant la connaissance de l'exposition des enjeux aux inondations, à l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Cette série de données sert à produire les cartes de surfaces inondables et la carte de risques d’inondation qui représentent respectivement les aléas d’inondation et les enjeux exposés à une échelle appropriée. Leur objectif est d’apporter des éléments quantitatifs permettant d’évaluer plus finement la vulnérabilité d’un territoire pour les trois niveaux de probabilité d’inondation (fort, moyen, faible). Pour en savoir plus : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-m ise-en-oeuvre-de-la-directive-inondation-r7292.html

-

Série de données géographiques produites pour la Directive inondation du territoire à risque important d’inondation (TRI) de TOULOUSE et cartographiées aux fins de rapportage pour la directive européenne sur les inondations. La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JOUE L 288, 06-11-2007, p.27) influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la production de plan de gestion des risques d’inondations qui vise à réduire es conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. Les objectifs et exigences de réalisation sont donnés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (LENE) et le décret du 2 mars 2011. Dans ce cadre, l'objectif premier de la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation pour les TRI est de contribuer, en homogénéisant et en objectivant la connaissance de l'exposition des enjeux aux inondations, à l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Cette série de données sert à produire les cartes de surfaces inondables et la carte de risques d’inondation qui représentent respectivement les aléas d’inondation et les enjeux exposés à une échelle appropriée. Leur objectif est d’apporter des éléments quantitatifs permettant d’évaluer plus finement la vulnérabilité d’un territoire pour les trois niveaux de probabilité d’inondation (fort, moyen, faible). Pour en savoir plus : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-m ise-en-oeuvre-de-la-directive-inondation-r7292.html

-

Série de données géographiques produites pour la Directive inondation du territoire à risque important d’inondation (TRI) de TOULOUSE et cartographiées aux fins de rapportage pour la directive européenne sur les inondations. La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JOUE L 288, 06-11-2007, p.27) influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la production de plan de gestion des risques d’inondations qui vise à réduire es conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. Les objectifs et exigences de réalisation sont donnés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (LENE) et le décret du 2 mars 2011. Dans ce cadre, l'objectif premier de la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation pour les TRI est de contribuer, en homogénéisant et en objectivant la connaissance de l'exposition des enjeux aux inondations, à l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Cette série de données sert à produire les cartes de surfaces inondables et la carte de risques d’inondation qui représentent respectivement les aléas d’inondation et les enjeux exposés à une échelle appropriée. Leur objectif est d’apporter des éléments quantitatifs permettant d’évaluer plus finement la vulnérabilité d’un territoire pour les trois niveaux de probabilité d’inondation (fort, moyen, faible). Pour en savoir plus : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-m ise-en-oeuvre-de-la-directive-inondation-r7292.html

-

Série de données géographiques produites pour la Directive inondation du territoire à risque important d’inondation (TRI) de MONTAUBAN-MOISSAC et cartographiées aux fins de rapportage pour la directive européenne sur les inondations. La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JOUE L 288, 06-11-2007, p.27) influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la production de plan de gestion des risques d’inondations qui vise à réduire es conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. Les objectifs et exigences de réalisation sont donnés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (LENE) et le décret du 2 mars 2011. Dans ce cadre, l'objectif premier de la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation pour les TRI est de contribuer, en homogénéisant et en objectivant la connaissance de l'exposition des enjeux aux inondations, à l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Cette série de données sert à produire les cartes de surfaces inondables et la carte de risques d’inondation qui représentent respectivement les aléas d’inondation et les enjeux exposés à une échelle appropriée. Leur objectif est d’apporter des éléments quantitatifs permettant d’évaluer plus finement la vulnérabilité d’un territoire pour les trois niveaux de probabilité d’inondation (fort, moyen, faible). Pour en savoir plus : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-m ise-en-oeuvre-de-la-directive-inondation-r7292.html

-

Série de données géographiques produites pour la Directive inondation du territoire à risque important d’inondation (TRI) de CAHORS et cartographiées aux fins de rapportage pour la directive européenne sur les inondations. La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JOUE L 288, 06-11-2007, p.27) influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la production de plan de gestion des risques d’inondations qui vise à réduire es conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. Les objectifs et exigences de réalisation sont donnés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (LENE) et le décret du 2 mars 2011. Dans ce cadre, l'objectif premier de la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation pour les TRI est de contribuer, en homogénéisant et en objectivant la connaissance de l'exposition des enjeux aux inondations, à l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Cette série de données sert à produire les cartes de surfaces inondables et la carte de risques d’inondation qui représentent respectivement les aléas d’inondation et les enjeux exposés à une échelle appropriée. Leur objectif est d’apporter des éléments quantitatifs permettant d’évaluer plus finement la vulnérabilité d’un territoire pour les trois niveaux de probabilité d’inondation (fort, moyen, faible). Pour en savoir plus : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-mise-en-oeuvre-de-la-directive-inondation-r7292.html

-

Série de données géographiques produites pour la Directive inondation du territoire à risque important d’inondation (TRI) de TOULOUSE et cartographiées aux fins de rapportage pour la directive européenne sur les inondations. La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JOUE L 288, 06-11-2007, p.27) influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la production de plan de gestion des risques d’inondations qui vise à réduire es conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. Les objectifs et exigences de réalisation sont donnés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (LENE) et le décret du 2 mars 2011. Dans ce cadre, l'objectif premier de la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation pour les TRI est de contribuer, en homogénéisant et en objectivant la connaissance de l'exposition des enjeux aux inondations, à l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Cette série de données sert à produire les cartes de surfaces inondables et la carte de risques d’inondation qui représentent respectivement les aléas d’inondation et les enjeux exposés à une échelle appropriée. Leur objectif est d’apporter des éléments quantitatifs permettant d’évaluer plus finement la vulnérabilité d’un territoire pour les trois niveaux de probabilité d’inondation (fort, moyen, faible). Pour en savoir plus : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-m ise-en-oeuvre-de-la-directive-inondation-r7292.html

Picto-Occitanie

Picto-Occitanie