2018

Domaines

Harvested

Provided by

Type of resources

Available actions

Topics

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Service types

Scale

Resolution

-

La BD PARCELLAIRE® version 1.2 ne se substitue pas au plan cadastral. C'est un assemblage du plan cadastral dématérialisé, sur tout le territoire national couvert par le cadastre. La BD PARCELLAIRE® est superposable aux autres composantes du RGE®. Les attributs des objets parcelle ou localisant parcellaire permettent d'établir le lien avec les données de la base MAJIC2 de la DGI. La BD PARCELLAIRE® se présente sous deux formes en fonction du mode de « dématérialisation » du plan cadastral : - BD PARCELLAIRE® Image, issue des fichiers PCI image de la DGI - BD PARCELLAIRE® Vecteur, issue des fichiers PCI vecteur de la DGI.

-

Les « inondations rapides » correspondent pour l’essentiel aux phénomènes d’inondation (submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau) pour les parties aval de cours d’eau. La qualification « rapide » n’est pas forcément liée aux vitesses d’écoulement, mais a été retenue pour bien souligner dans l’information apportée la distinction entre les crues se produisant dans le massif pyrénéen et celles de plaine, où le temps de concentration, des eaux est plus élevé. La série de données correspond aux contours des enveloppes de ces phénomènes d’inondations dites rapides. Ce lot doit permettre de gérer les cas de superposition partielle avec les enveloppes de crues torrentielles.

-

La classe des crues torrentielles correspond aux phénomènes d’inondations, où les transports solides peuvent jouer un rôle important, dans les parties amont des cours d’eau. Une limite entre les inondations rapides et les crues torrentielles a dû être fixée. Par convention (Guide PPR Inondation), cette limite correspond à un temps de concentration de 12 heures et à des pentes du cours d’eau de quelques unités de pour cent ; la taille des bassins versants dépasse alors une à quelques centaines de km²/ Elle correspond également à une gestion du risque pouvant être différente (par exemple les systèmes d’alerte).

-

Extraction de la Base Permanente des Équipements - Action sociale pour personnes handicapées (D6) en Occitanie

-

Les chutes de blocs sont des mouvements rapides, discontinus et brutaux résultant de l’action de la pesanteur et affectant des matériaux rigides et fracturés tels que les falaises calcaires, gréseuses, ou les roches cristallines. Ces chutes se produisent par basculement, rupture de pied, glissement banc sur banc, à partir de falaises, d’escarpements rocheux, de moraines, ou encore de blocs provisoirement immobilisés sur une pente. Elles peuvent être provoquées par des discontinuités physiques de la roche, les plus importantes étant les multiples fractures qui découpent les falaises et les affleurements rocheux, par une desquamation superficielle de la roche, résultat d’une altération chimique par les eaux météoriques, mais aussi à cause d’une action mécanique, telle que le renversement d’arbres ou des ébranlements d’origine naturelle tels que les séismes, ou artificiels comme les activités humaines, ou enfin par des processus thermiques tels que l’action du gel/dégel et/ou d’hydratation/déshydratation de joints inter-bancs. Il a été demandé de regrouper les différentes appellations (pierres, blocs, éboulements …) sous le seul terme de « chute de blocs » ; ces distinctions ont une grande importance lorsque l’on traite la notion d’aléa, cependant elles en ont beaucoup moins lorsqu’il s’agit de cartographier l’emprise du phénomène à titre informatif. La série de données correspond à la portion de contour d’une ou deux enveloppes de zones de chutes de blocs, et doit permettre de gérer les cas de contiguïté ou de superposition partielle entre deux enveloppes.

-

Extraction de la Base Permanente des Équipements - Enseignement du premier degré (C1) en Occitanie

-

Etablissements Finess ouverts de métropole, avec le code catégorie d'activité 390 - Etablissement d'Accueil Temporaire d'Enfants Handicapés

-

Zonage biologie (laboratoires) du SROS Auvergne-Rhône-Alpes issu du Projet Régional de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Arrêté XXXXXXX Référentiel communal 2017.

-

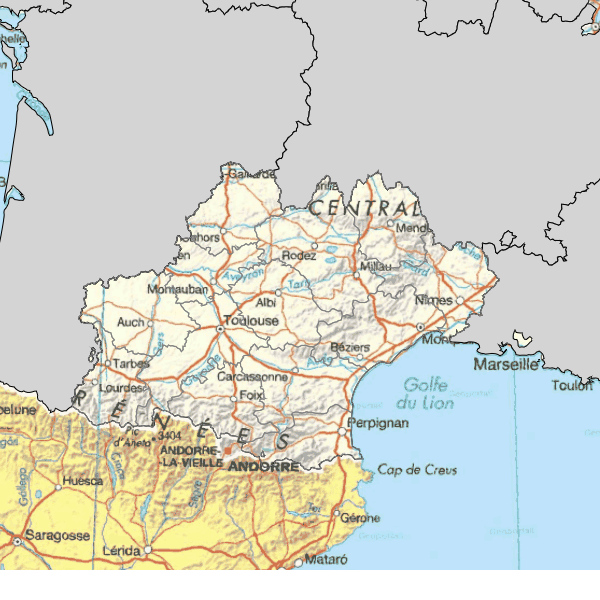

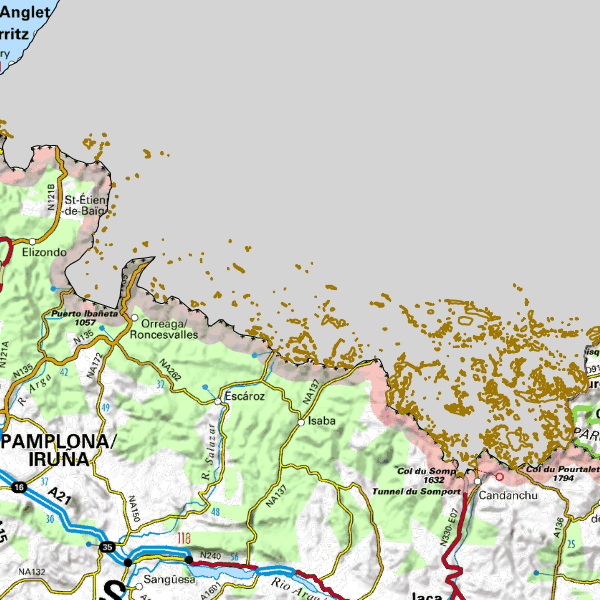

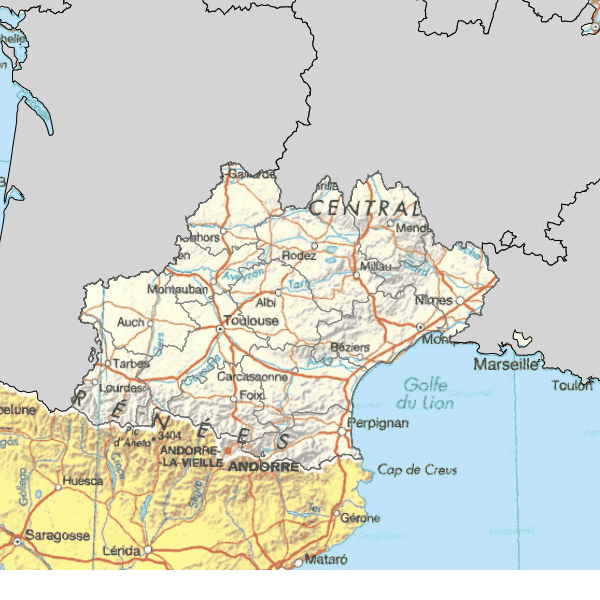

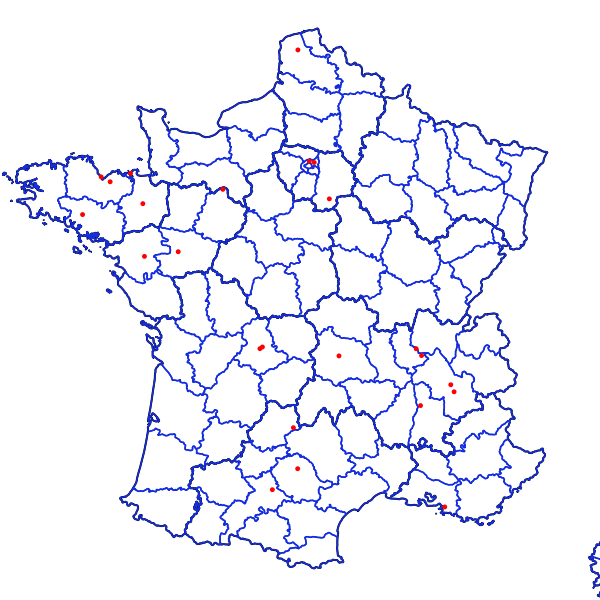

La cartographie informative des phénomènes naturels à risques sur la chaine des Pyrénées Les territoires de montagne sont soumis à des risques naturels spécifiques, dommageables pour les biens et parfois meurtriers. La connaissance de ces risques existe mais reste hétérogène et peu accessible notamment aux nouveaux arrivants. Afin d’homogénéiser et de diffuser cette connaissance, les DREAL Nouvelle Aquitaine et Occitanie ont programmé la réalisation de la Cartographie informative des phénomènes à risques naturels sur la chaîne des Pyrénées (CIPRIP) , la DREAL Occitanie en assure la diffusion sur sa plateforme PICTO (Portail Interministériel de la Connaissance du Territoire en Occitanie). La Cartographie informative des phénomènes naturels à risques sur la chaîne des Pyrénées recense 9 phénomènes à risques : ravinements, inondations rapides, retrait et gonflement des argiles, séismes, glissements de terrain, crues torrentielles, chutes de blocs, avalanches et affaissements. Son élaboration s’appuie sur une méthodologie interrégionale. Le service de Restauration des Terrains de Montagne (RTM), auteur des documents méthodologiques, a apporté son expertise à la DREAL, maître d’ouvrage lors de sa réalisation. Cette cartographie synthétise les connaissances actuelles et apporte de nombreux compléments, permettant d’atteindre un niveau homogène des connaissances à l’échelle de la zone pyrénéenne . Elle vise à éveiller la vigilance et à orienter les projets sur le territoire. La cartographie couvre la totalité du territoire mais l’échelle (1/25 000) ne permet pas de présenter l’ensemble des risques pouvant exister localement. Elle a été établie à partir des connaissances disponibles à une date donnée. Les phénomènes de faible emprise à l’échelle de la carte ne sont pas représentés. Cette cartographie informative n’a pas de portée réglementaire. Par ailleurs, elle est pertinente, à défaut de meilleure connaissance du risque, que sur les territoires où un PPRn approuvé n'est pas applicable. La cartographie PPRn étant elle à portée règlementaire. Aussi, il est recommandé de vous rapprocher du service Risques la DDT/M (Direction départementale des territoires / et de la mer) de votre département afin de vous assurer de l'existence d'un éventuel PPRN plus récent (approuvé ou en cours de révision). Cette cartographie n’est bien évidemment pas exhaustive

-

Le programme de réalisation d’une Cartographie Informative des Phénomènes naturels à Risque sur la chaîne des Pyrénées (CIPRIP) poursuit l'objectif d'atteindre un bon niveau de connaissance permettant d’informer un large public, d’orienter les projets et de fournir les éléments nécessaires à la programmation des actions de prévention et de gestion de l’espace. Il se traduit par la réalisation, sur l’ensemble de la chaîne des Pyrénées, d'une cartographie informative à l’échelle du 1/25000ième des phénomènes naturels propres à ce massif. Cette cartographie est à visée informative et n’a pas de portée réglementaire. Les classes de risques abordées par la cartographie informative sont : - affaissements, - avalanches, - chutes de blocs, - crues torrentielles, - glissements de terrain, - inondations rapides, - ravinements. En outre, les ouvrages de protection sont renseignés.

Picto-Occitanie

Picto-Occitanie