2017

Domaines

Harvested

Provided by

Type of resources

Available actions

Topics

Keywords

Contact for the resource

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Service types

Scale

Resolution

-

Table non géométrique à utiliser pour décrire les zones multi-aléas dans les cas de PPRN. Cette table complémentaire permet de renseigner toutes les informations relatives à une zone multi-aléas : renseigner tous les types d'aléa auxquels elle est exposée, renseigner le niveau à chaque aléa (les zones exposées à plusieurs aléas comportent autant de niveaux que de types d'aléa recensés).

-

Numérisation vectorielle du POS d'Arreau (65031), réalisée en juin 2008. Cette numérisation est conforme au cahier des charges national de dématérialisation des PLU (Version 2). Utilisations potentielles : Instruction ADS. Zonage généralisé. Toute opération d'aménagement.

-

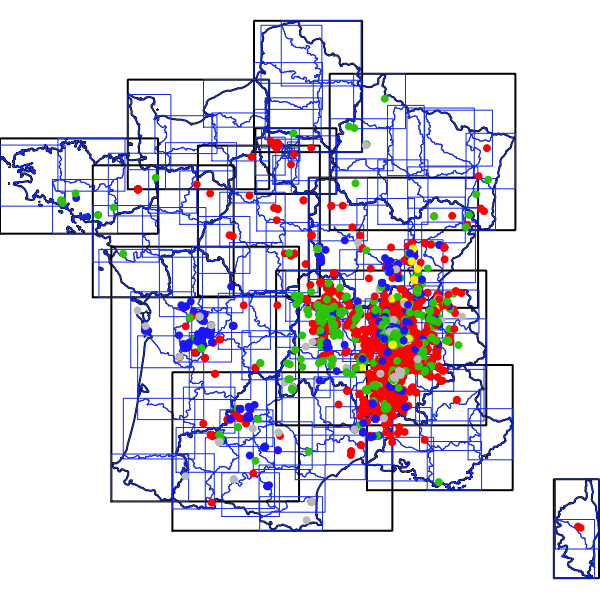

La BD PARCELLAIRE® version 1.2 ne se substitue pas au plan cadastral. C'est un assemblage du plan cadastral dématérialisé, sur tout le territoire national couvert par le cadastre. La BD PARCELLAIRE® est superposable aux autres composantes du RGE®. Les attributs des objets parcelle ou localisant parcellaire permettent d'établir le lien avec les données de la base MAJIC2 de la DGI. La BD PARCELLAIRE® se présente sous deux formes en fonction du mode de « dématérialisation » du plan cadastral : - BD PARCELLAIRE® Image, issue des fichiers PCI image de la DGI - BD PARCELLAIRE® Vecteur, issue des fichiers PCI vecteur de la DGI.

-

!!! Ce POS n'est plus opposable, à compter du 27/03/2017. En effet, selon l'Article L174-3 du Code de l'Urbanisme (relatif à la loi ALUR), les POS en révision n'ayant pas abouti à l'approbation du PLU dans un délai de 3 ans après l'entrée en vigueur de la loi ALUR (27/03/2014), deviennent caducs. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numérisation vectorielle du POS de Pierrefitte-Nestalas (65362), réalisée en juin 2012. Cette numérisation est conforme au cahier des charges national de dématérialisation des PLU (Version 2). Utilisations potentielles : Instruction ADS. Zonage généralisé. Toute opération d'aménagement.

-

La BD PARCELLAIRE® version 1.2 ne se substitue pas au plan cadastral. C'est un assemblage du plan cadastral dématérialisé, sur tout le territoire national couvert par le cadastre. La BD PARCELLAIRE® est superposable aux autres composantes du RGE®. Les attributs des objets parcelle ou localisant parcellaire permettent d'établir le lien avec les données de la base MAJIC2 de la DGI. La BD PARCELLAIRE® se présente sous deux formes en fonction du mode de « dématérialisation » du plan cadastral : - BD PARCELLAIRE® Image, issue des fichiers PCI image de la DGI - BD PARCELLAIRE® Vecteur, issue des fichiers PCI vecteur de la DGI.

-

De manière générale, les enjeux sont les personnes, biens, activités, éléments de patrimoine culturel ou environnemental, menacés par un aléa et susceptibles d'être affectés ou endommagés par celui-ci. La sensibilité d'un enjeu à un aléa est nommée « vulnérabilité ». Cette classe d'objet regroupe tous les enjeux qui ont été pris en compte dans l'étude du PPR. Un enjeu est un objet daté dont la prise en compte est fonction de l'objet du PPR et de sa vulnérabilité aux aléas étudiés. Un enjeu de PPR peut donc être pris en compte (ou pas) selon le ou les types d'aléa traités. Ces éléments constituent le socle de connaissance de l'occupation du sol nécessaire à l'élaboration du PPR, dans la zone d'étude ou à proximité de celle-ci, à la date de l'analyse des enjeux. Les données d'enjeux représentent une photographie (figée et non exhaustive) des biens et des personnes exposés aux aléas au moment de l'élaboration du plan de prévention des risques. Ces données ne sont pas mises à jour après l'approbation du PPR. En pratique elles ne sont plus utilisées : les enjeux sont recalculés en tant que de besoin avec des sources de données à jour.

-

!!! Ce POS n'est plus opposable, à compter du 27/03/2017. En effet, selon l'Article L174-3 du Code de l'Urbanisme (relatif à la loi ALUR), les POS en révision n'ayant pas abouti à l'approbation du PLU dans un délai de 3 ans après l'entrée en vigueur de la loi ALUR (27/03/2014), deviennent caducs. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numérisation vectorielle du POS de Soues (65433), actualisée en février 2013. Cette numérisation est conforme au cahier des charges national de dématérialisation des PLU (Version 2). Utilisations potentielles : Instruction ADS. Zonage généralisé. Toute opération d'aménagement.

-

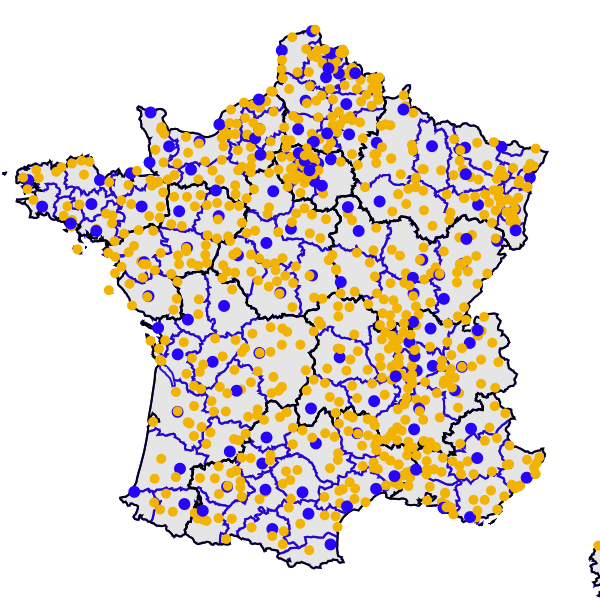

Ensemble des signalements ambroisie réalisés à partir du projet signalement-ambroisie.fr pour la saison 2017 (12/12/2017).

-

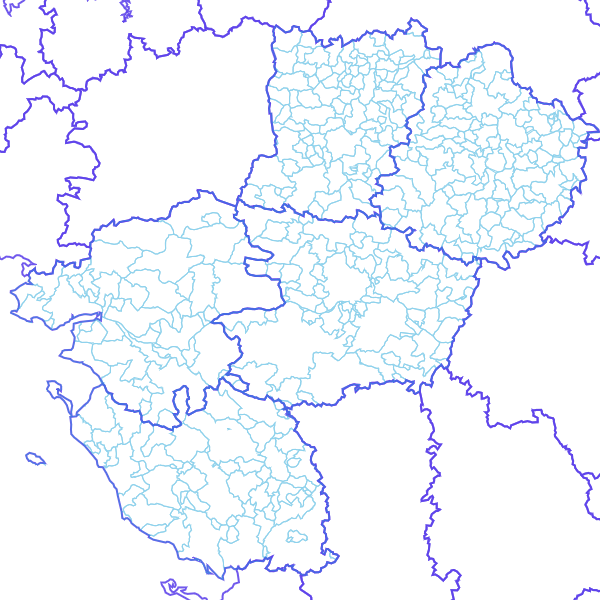

Couche des secteurs appartenant à une même unité de distribution. L'unité de distribution répond à la règles des "3U" : unité technique (continuité des conduites), unité de qualité d'eau, unité de gestion (même propriétaire, même exploitant).

-

Regroupement des établissements publics en fonction de leur appartenance à leur groupement hospitalier de territoire.

Picto-Occitanie

Picto-Occitanie