environment

Domaines

Harvested

Provided by

Type of resources

Available actions

Topics

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

Les « inondations rapides » correspondent pour l’essentiel aux phénomènes d’inondation (submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau) pour les parties aval de cours d’eau. La qualification « rapide » n’est pas forcément liée aux vitesses d’écoulement, mais a été retenue pour bien souligner dans l’information apportée la distinction entre les crues se produisant dans le massif pyrénéen et celles de plaine, où le temps de concentration, des eaux est plus élevé. La série de données correspond aux contours des enveloppes de ces phénomènes d’inondations dites rapides. Ce lot doit permettre de gérer les cas de superposition partielle avec les enveloppes de crues torrentielles.

-

La classe des crues torrentielles correspond aux phénomènes d’inondations, où les transports solides peuvent jouer un rôle important, dans les parties amont des cours d’eau. Une limite entre les inondations rapides et les crues torrentielles a dû être fixée. Par convention (Guide PPR Inondation), cette limite correspond à un temps de concentration de 12 heures et à des pentes du cours d’eau de quelques unités de pour cent ; la taille des bassins versants dépasse alors une à quelques centaines de km²/ Elle correspond également à une gestion du risque pouvant être différente (par exemple les systèmes d’alerte).

-

Couche des secteurs appartenant à une même unité de distribution. L'unité de distribution répond à la règles des "3U" : unité technique (continuité des conduites), unité de qualité d'eau, unité de gestion (même propriétaire, même exploitant).

-

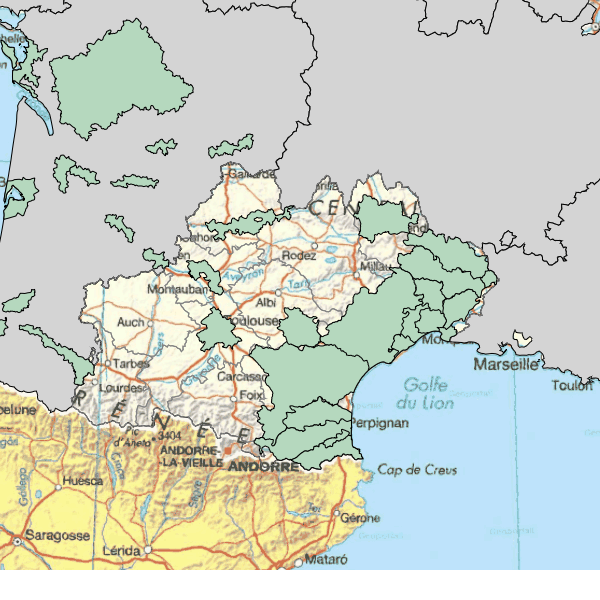

La Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) est un outil de mise en œuvre de la Directive inondation. Elle permet de centrer la réflexion sur la gestion des inondations en fonction des priorités et des enjeux locaux. Compatibles avec le Plan de Gestion des Risques naturels (PGRI) des bassins hydrographique, les stratégies locales en Occitanie ont vocation à encadrer les actions PAPI en cours ou à venir, celles du volet inondation des contrats de milieux (Contrat de rivière, Contrat de baie) ou des SAGE (Schéma d’aménagement et de gestion de l’Eau). La couche caractérise les périmètres des SLGRI définies par les porteurs. Ce périmètre peut-être communal ou par bassin hydrographique selon les territoires.

-

Dans le cadre du Système d’Information de l’iNventaire du Patrimoine naturel de l’Occitanie (SINP-Oc) La DREAL Occitanie, conformément au protocole du SINP, rend disponibles les données du SINP régional à la consultation des agents de l’État chargés de questions liées à la biodiversité, notamment en matière de connaissance, de prise en compte des impacts, de réglementation. Cette mise à disposition concerne les services de la DREAL des treize DDT(M) de la région ainsi que ceux de l’antenne régionale de l’OFB. Cette mise à disposition est réalisée sous forme de couches géomatiques consultables via deux canaux : - sur le portail Cartonat-PICTO de la DREAL Occitanie dont l’accès est contrôlé via un compte et un mot de passe distribué aux personnels concernés. - via des projets QGis déposés sur un serveur dont l’accès est contrôlé via l’attribution de droits de lecture aux personnels concernés. Les données mises à disposition sont communiquées dans un format dérivé du standard d’occurrence de taxon (http://standards-sinp.mnhn.fr/category/standards/) et compatible avec celui-ci. Conformément à ce standard les attributs permettent de répondre aux questions QUI ? (Auteur(s) de l’observation), QUOI ? (Nom de taxon, de l’habitat (références à TAXREF, HABREF)), QUAND ? (Date de l’observation), OÙ ? (Géométrie de rattachement de l’observation (un point, un polygone, un transect, une commune, etc.), COMMENT ? (Protocole ou méthode d’observation), POURQUOI ? (Cadre d’acquisition et fiche de métadonnée décrivant le jeu de données de rattachement) Les données mises à disposition concernent aussi bien les données validées par les experts régionaux que celles invalidées ou mises en doute par ces mêmes experts. Un volume significatif de ces données n’a pas encore fait l’objet d’un processus de validation. Les attributs décrivant le statut de validation de la donnée sont donc à consulter pour une interprétation correcte de la donnée. De même il est important de tenir compte lors de l’usage de ces données de leur précision géométrique (attribut precisgeo) et de leur date d’observation (risque d’obsolescence des données anciennes).

-

La couche flore est générée à partir des observations extraites de la base CBN-MED SILENE-FLORE situées en Languedoc-Roussillon. Cette couche contient tous les taxons présents quelque soit leur statut. Les divers statuts (protection, patrimoine, etc.) rattachés aux taxons sont indiqués à titre purement indicatif. Pour une information plus précise, les textes réglementaires sont disponibles sur le site de l'INPN : http://inpn.mnhn.fr/reglementation/protection Limites d'utilisation des données : Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit citer l'origine de ces données, à savoir le CBNMED depuis le site http://flore.silene.eu/index.php?cont=accueil Les divers statuts (protection, patrimoine, etc.) rattachés aux taxons sont indiqués à titre purement indicatif. Pour une information plus précise les textes réglementaires sont disponibles sur le site de l'INPN : http://inpn.mnhn.fr/reglementation/protection Pas de transmission possible des données brutes aux maîtres d'ouvrage.

-

Zones réglementaires pour la Géothermie de Minime Importance (GMI) de 50 à 100 m

-

La BD Forêt® version 2.0 est une base de données de référence pour l’espace forestier et les milieux semi-naturels. Elle constitue le référentiel géographique de description des essences forestières. Elle décrit les formations végétales forestières et naturelles par une approche de la couverture du sol traduisant une description de la densité de couvert du peuplement, de sa composition et de l’essence dominante, pour les éléments de plus de 5 000 m² (soit 0,5 hectare).

-

Les réservoirs biologiques, au sens de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA, art. L214-17 du Code de l'Environnement), sont des cours d’eau ou parties de cours d’eau ou canaux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces aquatiques et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant. Ils sont nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant. Le SDAGE 2016 - 2021 actualise ces réservoirs biologiques. Voir la note technique détaillée associée.

-

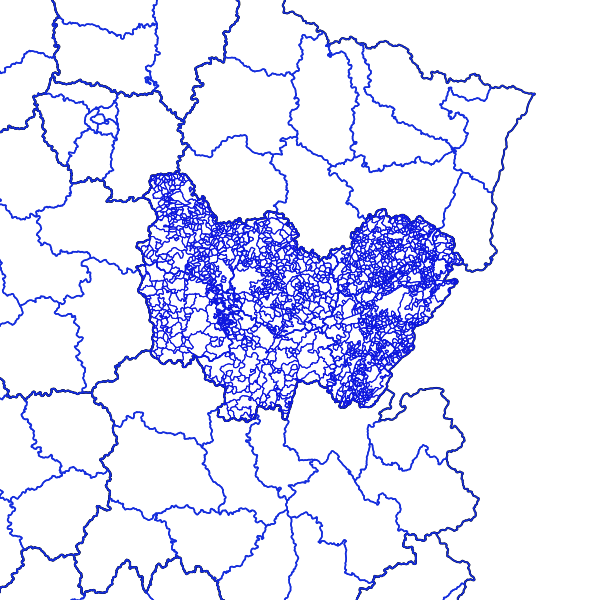

Dans le cadre de l’élaboration de l’état des lieux 2019 préalable à la mise à jour du SDAGE et PDM 2022-2027 du bassin Adour-Garonne, une nouvelle partition hydrographique a vu le jour, les bassins versants de gestion. Ils répondent à la logique suivante : - un périmètre strictement hydrographique composé d’un nombre entier de bassins versants de masses d’eau, - une taille adaptée aux structures de gestion des rivières en place ou à venir, - une certaine cohérence d’enjeux et de pressions sur le territoire La construction de ce référentiel a été réalisée sur la base des périmètres hydrographiques utilisés localement pour partager sur les enjeux des territoires et s’accorder sur les actions à mettre en œuvre. La taille est variable et adaptée à la complexité des enjeux et des pressions en présence ainsi qu’à la diversité des acteurs présents pour y répondre. Par définition : un bassin versant de gestion est une somme de bassins de masse d’eau superficielle. Une masse d’eau appartient à un et un seul bassin de gestion. La version ‘edl2029’ a été utilisée lors de l’élaboration de l’état des lieux 2019.

Picto-Occitanie

Picto-Occitanie